前回記事では、まず勉強法以前に必須である、試験本番へ向けての心身両面のコンディション作りについて網羅的に解説しました。

受験合格はメンタルと体調管理から!試験本番を想定した準備チェックリスト|勉強法・教育法①

今回から、勉強法・教育法の具体的な中身に入っていきます。

勉強法を改善しようと考える場合、そこでまず「何か特別なテクニックやメソッドがないか」と調べ始める方は多いかと思われます。

しかし、最初に本当に見直すべきは普段の自分自身が行なっている勉強の流れです。

そこで何よりも重視すべきは解き直しのフェーズです。

まずは今の自分がやっている勉強の流れから見直しましょう。まずは参考としてありがちな失敗例を検討し、そこから理想的な学習の流れを考えていきましょう。

勉強法の前に:ありがちな失敗例

まず、勉強におけるありがちな失敗例について、段階を追って見ていきましょう。カギは効率性です。

失敗例1:問題を解きっぱなしで放置する

まずはじめに、問題を解きっぱなしのまま終わらせるケースです。

これは、考えられる限りで最も学習効率の低い勉強です。

なぜならば、自分自身の答案の出来不出来すら全く把握できないからです。

何が誤りで何が正しかったのかすら分からない状態にもかかわらず、新しい知識や考え方が習得できるでしょうか。自分では『閃いた』と思った解き方が実は的外れだったという可能性すらあります。

当記事に辿り着くような方であれば、このような勉強の仕方をメインにしようとは考えていないかと思われます。

ただし、模試や他の試験が立て込むような繁忙期では問題を解きっぱなしで消化不良に陥りやすいですので特に注意しましょう。

失敗例2:答え合わせ・採点だけして終わり、解説を見直さない

では、普段やっている勉強の流れをここで発表してみてください。

えっ?そりゃあ問題を解いて、丸付けして、採点して終わりでしょ?

ちょっと待って!?見直しはしないの?

いやあ、メンドーだからなあ……。

採点をしただけでは点数アップにつながりません!

ここで、ある問題を解いた結果、不正解だったとします。

不正解だったのでバツをつけ、採点した結果として70点だったとします。

果たして『バツを書いて得点計算する』だけで、不正解だった30点分の問題が出来るようになるでしょうか?

ごくごく単純な知識問題であれば、解答がパッと目に入ることで多少は頭に残るかもしれません。

しかし、例えば国語や英語の長文読解問題で間違った問題について、正答を見るだけで正しい解き方が理解できるでしょうか?

数学の込み入った問題で、答えを見るだけで次から同じような問題が解けるようになるでしょうか?

大切なのは、解答に至るための思考プロセスです。

特に論理的思考が求められるような問題では、正答に至るまでのロジックの筋道が頭で追えないと正しい解答にはたどり着けません。(勘で当てても次に続きません)

そのプロセスについて説明しているのがいわゆる解説ですので、必ず見直しをしましょう。

解説を読んで見直すということは、つまり「正しい答え」に辿り着くための「正しい考え方」を学ぶということです。

失敗例3:解説で見直したはずの類題が解けない

では、引き続き勉強の流れについて発表してみてください。

はい。私は問題を解いて答え合わせをして、間違った問題を解説で見直しています!見直しをしないと成長につながらないからです。

それは確かにそうですね。では質問ですが、解説を見直した問題と同じような問題が次に出た時には確実に正答できますか?

うーん……解けたり解けなかったりだと思います。

……ではもう一つ質問ですが、「この問題、あのとき解説で読んだ問題と同じはずなのに何で解けないんだろう?」と感じたことはありませんか?

もうしょっちゅうあります!

要するに、解説を読んで分かった「つもり」になっても実際に解けるかは別問題ということです。

このような『あるある』が多発するということは、解説の見直しだけでは復習として不十分ということの現れです。

解き直しこそが学習効率を上げる

努力しても上手く成績アップに結びつかないという方に真っ先にオススメしたい考え、それこそが「解き直し」です。

見直しだけではインプット止まり、解き直しは自力のアウトプット

先ほど述べたように、「間違えた問題は解説を読んで見直ししてるのに、次も同じ問題で間違えてしまう……」という話は枚挙にいとまがありません。

そのようなことが多発するのは、解説を読んで見直すだけではまだインプット止まりの学習だからです。

もっと厳密に言うならば、見直しだけでは「本当に頭の中にインプットできているのか」が曖昧になってしまいます。

それに対し、解き直しこそがアウトプット学習です。

解き直しというのは、間違えた問題や自信のない問題をもう一度自力で解くという復習です。

インプット学習とアウトプット学習につきましては、読書を例に、別シリーズ「論理的思考のコツ・本質講義」でも説明しました。

カンタンに言うと、解き直しをして「自力で」正答をアウトプットできるということは、頭に正しくインプットも出来ているということです。

逆に言えば、解き直そうとしても解けない場合はそもそも頭に正しくインプットも出来ていないということになります。

解き直しは「弱点」をピンポイントに復習できて高コスパ

いやあ……でも、分からないものは分からないんだよなあ……。

分からない問題こそ教科書・参考書を調べ直したり先生に質問したりすべきではないでしょうか?

いやあ……でも、まず勉強したくないんだよなあ……。

よく分かります。だからこそ解き直しを中心にすれば良いのです。

そもそも勉強する目的とは何でしょうか?

答えは色々あると思いますが、一般には「これまで出来なかった問題が出来るようになること」と言えます。試験に関して言うならば、ずばり得点アップです。

それならば、「実際に出来ていない問題」をピンポイントに潰していけば良いのです。

逆に、既に出来る問題を何回も解いたところで得点アップにはつながりにくいです。記憶維持には役立つかも知れませんが、それはあくまでも現状維持であり、新しく出来る問題が増えるということではありません。

ここで考えて頂きたい点は、「同じ時間と労力を投入するならどこに割り当てるか」という経営的な視点です。私であれば、思い切って伸びしろだらけの部分を復習・解き直ししていきます。

解き直し勉強の復習サイクルについて具体的に解説

で、解き直しってつまりどういうことだってばよ?

こんなこともあろうかと、具体的なプランを用意してきました。

これを叩き台に、各々に合った形にカスタマイズしてみてください。

ポイントは、解き直し学習法を復習のサイクルとして落とし込みつつ効率化を図ることです。

まずは問題を見直したその場で即解き直し

まず最初に、答え合わせが終わったら、解説も一通り読んで見直しをするかと思います。

ここで、間違えた問題の解説が手元にあるならば即・解き直しをするのが一番です。

まず第一に、自分自身の間違った過程がよりフレッシュに思い出せるからです。

解き直しで大切なのはロジック・解法の正しい筋道であり、答えだけを覚えても解き方は分かりません。(単純な暗記問題でさえ設問とセットで習得するのが望ましいです)

だからこそ、失敗の記憶が残っているうちに自己改善するのが効果的です。

第二に、見直した直後でも同じ問題が解けなければ、明日であろうと1ヶ月後であろうと解けないからです。

でも1ヶ月の間で出来るようになるかも知れないんじゃね?

1ヶ月の間にちゃんと復習して消化できたら、ね。

※数学などは急に閃くことも多いですが、閃いたと思ったら「実践」をしないとチャンスを逃してしまいます。

「解き直してみたら正しく出来た、この解き方で良いんだな」、これこそがスタートラインです。

それでも出来ない問題は①調べる②質問する③保留といった選択肢が考えられます。

間違った問題、自信のない選択肢などをマークしておく

解き直しをする対象は、実際に間違った問題、あるいは自信が無いのに運良く正解してしまった問題が中心です。

練習段階でのマグレ当たりは間違いと同じです。

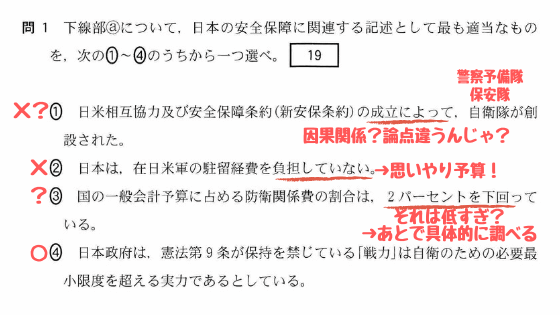

例えば、消去法の記事では、以下のような択一問題の例を使って解説しました。

消去法の使い方のコツと意味!理由・根拠から選択肢を絞り正答率も学習効果も高める方法|勉強法・教育法⑤

上の例で言えば、②と④の選択肢は自信を持って確実に判断できていたとします。

しかし、③は知識が曖昧なので解き直し対象です。加えて、①は解答根拠が曖昧で自信がないので解き直し対象です。

(※なお、分からなくても仕方ないようなレベルの選択肢であれば、むしろスルーして他を当たる方が良いです。消去法の記事で言えば「?」のまま保留する要領です)

そして、解き直し対象となる問題は後で分かるようにマークしておきます。

上の例で言えば、たとえ正解していたとしても①と③の知識が怪しいので解き直しマークを付けておきます。

マークの仕方は、問題番号を丸で囲ったり自分だけのオリジナルなマークを作ったりと、各々の好きな方法で良いです。

個人的なオススメは、ABCの3段階評価です。

- A:解き直しでは普通に出来た、もうだいたい理解できたかも?

- B:確実に解けるかどうかまだ怪しい、自信が無い、解けそうだが一歩及ばない。

- C:今の僕には理解できない。

このなかでもっとも優先すべきはB~Aの問題です。

Aの問題は、「確実に理解できた」という状態に持っていくことで、安定的な得点源になると同時に理解力の基盤となります。

Bの問題は、まさに出来る問題を増やすためのフロンティアになります。

対してCの問題は、先にこれらB~Aを理解してから取り組むのがオススメです。なぜならば、応用問題・発展問題はより基本的な問題がベースにあるからです。

つまりCはステップアップ方式で後に回すということです。(難易度的に厳しければ捨てるのもアリです。)

先ほど挙げた消去法の例は、Aに近いB問題と言ったところです。

まとめノートを作るならここで間違えた問題をスクラップ

ちなみに、まとめノート作りをする方の場合は、ここで間違い直しノートを作ることになります。

その際も、軸になるのは理解度A~Bの問題になります。

ここでまとめるべきは、答えよりも答えに至る思考プロセスです。

これを再現できなければ、似たような問題が出たところで正しい答えにたどり着けません。(別解を閃くというのは運次第)

※なお、以前の記事で述べたように、ノートをキレイにまとめることが目的になってしまわないように注意しましょう。それならばノート作りを辞めて問題集をそのまま回した方が効率的です。

綺麗なまとめノート作りの罠!勉強にノートはいらない、手段の目的化は時間と労力の無駄|勉強法・教育法⑥

1週間後にマークした問題を再度解き直す、2周目の解き直し

そして、1週間後に「最初の解き直しでマークした問題」を再び自力で解き直します。解説を先に見てしまわないように、あくまでも自力で解き直します。

その代わり、マークを付けていない問題=すでに自信のある問題は飛ばして構いません。

なお、1週間後というのは週間スケジュールを想定した目安ですので、各々の都合で復習できる時間に取り組んでください。

ここでの目的は、日数が経っても理解が定着しているかの確認です。大抵の場合は、むしろ記憶が抜け落ちていることに気付くかも知れません。

先ほどの3段階評価でマークしている場合は、この時点で再評価します。

Aだと思っていた問題が実はよく分かっていなければBに変わりますし、逆に「理解できた」と思うのであればマーク自体を消します。

この段階で、マークが活きてきます。このマークにより、最小限の学習量で弱点だけを狙い打ちで復習できます。

3周目以降はスムーズに復習サイクルが回る

3周目以降の解き直しは、よりスムーズに進めるかと思います。

例えば学習スケジュールを日間・週間・月間で組むのであれば、そのまま「①当日→②週1→③月1」で3周できます。

確実に出来るようになった問題は定着したので解き直しのマークを外し、出来なければまた解説を見直して解き直し、それでも理解できなければ質問等で解決します。

そうしていくうちに、マークのついた問題が減っていくことでしょう。すると、1周あたりの解き直しサイクルをより早く回転させられるようになります。

こうして復習のサイクルが循環していきます。

このサイクルは、問題集を周回することで高効率を発揮します。

「読むだけ勉強」は一旦理解できた後の記憶定着のため

一方で効率性の観点から言えば、常に全ての問題を解き直すべきかという疑問が湧くのも自然なことです。記述をする際に時間と労力が掛かるのは事実だからです。

ここでのポイントは、一旦は理解した上で自力で解けたかという点です。

前述のように、どのような知識も試験本番で実際に解答としてアウトプット出来ないと意味がありません。

よって、理解度の不十分な部分を「読むだけ勉強」で済ませるというのは非推奨です。

一方で、骨格のロジックは理解できているが細かな部分の知識の定着が不十分という場合は、読むだけで済ませて数をこなすというのも一つです。

ただ、その場合でも、「一部分だけ見て全体を思い出せるか挑戦する」、あるいは「完全な解答の形では書かずに要所だけ自力で書いてみる」といった方法も使えます。

どのような方法を取るにせよ、分かったつもり勉強にはならないように重々注意しましょう。

復習時に書き込みを消したいならフリクションボール

問題演習で解き直しをする際にネックとなるのは、前回分の書き込みがそのまま残っていると解き直しにならないという点です。

そこでオススメしたいのが、「消せるボールペン」ことフリクションボールです。

フリクションは「60度以上の高熱で消える」という性質がありますので、ドライヤーやヒーターなどの高温に出来る機器さえあれば書き込みの一括消去ができます。

※なお、フリクションの仕様はかなり特殊ですので、興味のある方は以下の記事を参照して下さい。

解答・解説集が学校で回収される前に対策を

※2019/07/19追記

なお、解き直しをするためには答え合わせが前提ですが、そもそも解答・解説集が学校で回収されてしまうケースがあるかも知れません。

ですが、勉強は「自分が」どれだけ成長できるかが全てなわけですから、学校側の都合に拘束されるいわれはありません。

解答・解説集が回収されるのは、主に答えの丸写し防止が理由です。

しかしそれは、自分で解き直し学習を進めたい人にとっては阻害要因にしかなりません。

よって、私であれば回収される前にスマホのカメラやスキャナで予め保存しておきます。そして、自分にとって都合の良いタイミングやペースで答え合わせも解き直しも進めていきます。

まとめ

以上、勉強法の基本の中のキホンである解き直しについて徹底的に解説しました。

こうした話を知ってるか否かで、労力に対する利益、すなわち勉強量に対する成績アップの効率性が大きく違ってきます。

言い換えると、勉強時間に対する学習効果のコストパフォーマンスを上げるということです。

どれだけ時間を削って猛勉強をしたところで、非効率的な勉強の仕方をしていてはムダが多くなります。

勉強嫌いや怠け者ほど解き直しメインに学習することをオススメします。

ピンポイントな弱点克服に集中する分、結果的にトータルの演習量が少なく済むためです。そうして学習効率を上げることがもっとも楽な道です。

※ここでいう弱点克服とは、定着度・理解度を高めるだけでなく、そもそも分からない箇所を自分で調べたり質問したりすることも含みます。

学習効率を上げるということは、将来的には大学での研究、あるいは社会人の仕事やビジネスに至るまで、数十年スパンで成長速度に差が出るということです。

※アウトカムを意識して「分かったつもり」勉強から脱却しましょう。

※「解説の充実した問題集」を選ぶことで解き直しがはかどります。

※どうしても分からない問題は遠慮なく先生に質問しましょう。

先生に質問ができない?勉強での質問の仕方のコツを学んで上手に活用しよう|勉強法・教育法㉖

コメント