電話応対が苦手な社会人というのは、殊の外多いものです。

社会経験のない新人社員であれば緊張で頭が真っ白になることも多々ありますし、異動や転職によって年齢を重ねてから初めて電話番の担当になるようなケースもあります。

もちろん経験年数が長くとも電話嫌いの人は多数居ます。

そこで、最低限の電話応対をこなすための具体的なコツについて、解説していきたいと思います。

電話応対に対する基本的な心構え・コツ

まずは、電話応対の苦手な人にとって役立つ基本方針について押さえていきましょう。

おもてなし精神や付加価値の前に「最低限の用件」を果たすことが先決

電話応対のプロが書いた解説などを読んでみると、『おもてなし精神』や『付加価値を生む』と言ったようなことが書かれてあるかも知れません。

ですが、それらは実際のところ、非常にレベルの高い要求です。

電話応対の苦手な方にとっては、まずは何よりも最低限の用件をこなせるようになることがファーストステップです。

電話応対にあたっては、取引先からの電話でも顧客側からの電話でも、何か問い合わせたいことがあるから電話を掛けてきているという大前提を心に留めておくと良いです。

例えば、ある人が弊社に何か不明点を確認するために電話を掛けてきたとしましょう。(ご自身の仕事に具体的に置き換えて考えてみてください。)

このとき、当然ながら「不明点を解決すること」こそが相手方にとっての絶対的な目的となります。

それゆえ、電話においては「話が問題解決の方向に一向に進まない」ことこそが相手方にとって最もフラストレーションの貯まる流れの一つです。

このような状態というのは、相手方にとってはプラマイゼロの状態どころか、時間と労力を無駄にしているという点でむしろ不利益を被っている状態です。

(目的達成の為の手段として電話してきているという点が『友人と電話で談笑する時』との大きな違いでもあります。)

よって、電話応対が苦手だと自覚している方にとっては、最低限果たすべき役割をこなすことこそが今できる範囲での最高の『おもてなし』です。

そしてそれは「詳しい人に的確に引き継ぐ」ような役割も含みますし、自分で調べて後で折り返し連絡することもまた一つです。(具体的には職務内容によります)

この部分を飛ばして『おもてなし精神』を志したところで、具体的な問題解決が出来なければ何の意味もありません。

コールセンターなどのガチ勢にとって「さらなる付加価値や顧客満足度を追求する」というのは、こうした基礎技術を一通り習得した上で更に向上を目指すためのトピックです。

ビジネス特有の言葉遣いは電話に限らず注意、フレーズのパターン化

なお、ここでいう「最低限」の中には、適切な言葉遣いも含まれます。

言葉遣いというのは形式的な部分ですが、このような形式的側面は心情面以前に重要な要因です。

どれだけ相手の気持が忖度できたところで、当然のことながらタメ口はNGです。(稀に許される人も居ますが一種の才能です)

以前の記事では、論述試験やフォーマルな文書を前提とした言葉遣いについて解説しました。

ですが、ビジネスシーンでの言葉遣いは特有な部分が多いです。

例えば、「分かった」という意味を表現する際に、「承知しました」「かしこまりました」が基本であって「了解しました」は目上の人間からの言葉である、という話はまさにその典型例です。

本来の語義にそのような使い分けは見当たりませんが、実社会がそのように回っている以上は大勢に合わせるのが無難です。(これは無用な物事まで慣習化してしまう原因でもありますが)

電話応対に関して言えば、「承知しました」の例のように頻出のフレーズをパターン化して覚えてしまえばいいということです。

せっかくですので、一例を列挙してみます。

- 「はい、株式会社セッコ教育の三兎でございます。」

- 「(関係者なら)お世話になっております。」

- 「ご用件をお伺いします。」

- 「左様でございます。」

- 「本田※は終日外回りでございまして……よろしければ伝言を承りましょうか?」(※自社社員に敬称はつけない)

- 「それでは私(わたくし)、三兎が承りました。失礼いたします。」

これらは、考えるまでもなくお決まりのフレーズです。まさしく決めゼリフ集そのものです。

すぐ楽にしてやる……月を見るたび思い出せ。

なお、ここでも『顧客満足度を更に高めるためには……』などと考える必要はありません。

まずは明らかな減点をされない言葉遣いを身につけることが先決です。二重敬語などの細かい部分についても、自分の周りが普通に使っている表現であれば特に気にしなくとも構いません。

ネットに書いてあることよりも、社内のローカルルールが優先

ネットで調べてみると言葉遣いなどは諸説紛々かも知れませんが、ネット上ではありとあらゆる業界や企業の人間がそれぞれの立場から解説しているのでそれも当然です。

そうしたネット上の諸説のうちどれが正しいのかと考える前に、「自社内のローカルルールがどのようになっているのか」を確認することが優先です。

先ほどの例で言えば、『「承知しました」は堅苦しいのでむしろ「了解いたしました」を使うように』と社内で指導されたとしても何ら不思議なことではありません。それが自社の方針であるというだけの話です。

あるいは、後で説明する引き継ぎの例でも同じです。

引き継ぎの場合は、組織構成や管轄範囲の切り分け方などでも判断の仕方が違ってきます。(詳しくは後述)

このような『場合分け』は、どれが正しいということではなく、自社の方針によって具体的な電話応対の仕方も変わりうるということを表しています。

方言や専門用語が相手方にも通じるか要注意

職場の地域によっては、方言が問題となることもあります。

相手方の方言や訛りが強い場合は、誤解のないように慎重に内容を復唱(いわゆるオウム返し)して確認した方が無難です。

一方で、他の地域から就職した方であれば、職場エリアの方言はある程度知っておくことをオススメします。(誤解しやすい単語は特に)

逆に自分自身の方言や訛りが強い場合は、同じ方言を話す相手でない限りは封印した方が無難です。

※なお、方言については、「共通語・書き言葉」という観点から別記事で特集しています。

方言と似たトピックとして、専門用語の問題があります。

専門用語というのは、専門外の人間からすればローカル言語そのものです。例えば、全くのPC初心者に「コントロールパネルのシステムからOSのバージョンを確認して下さい」と説明したところで、そもそもOSが何を指すかが分からないかも知れません。

それゆえ、同業者以外と話す際はなるべく相手方に通じるような表現を使って説明するという意識も求められます。

電話応対を改善する具体的なテクニック・パターン化

基本方針を確認したところで、具体的な方法論について考えていきましょう。

最低限、何を聞き取るべきかを『事前に』具体化する

前半部では、「最低限の用件をこなすことが大切」と述べました。

ですので、まず第一にやるべきことは、相手方から「最低限これは聞き取るべき」という項目を事前に具体化するということです。

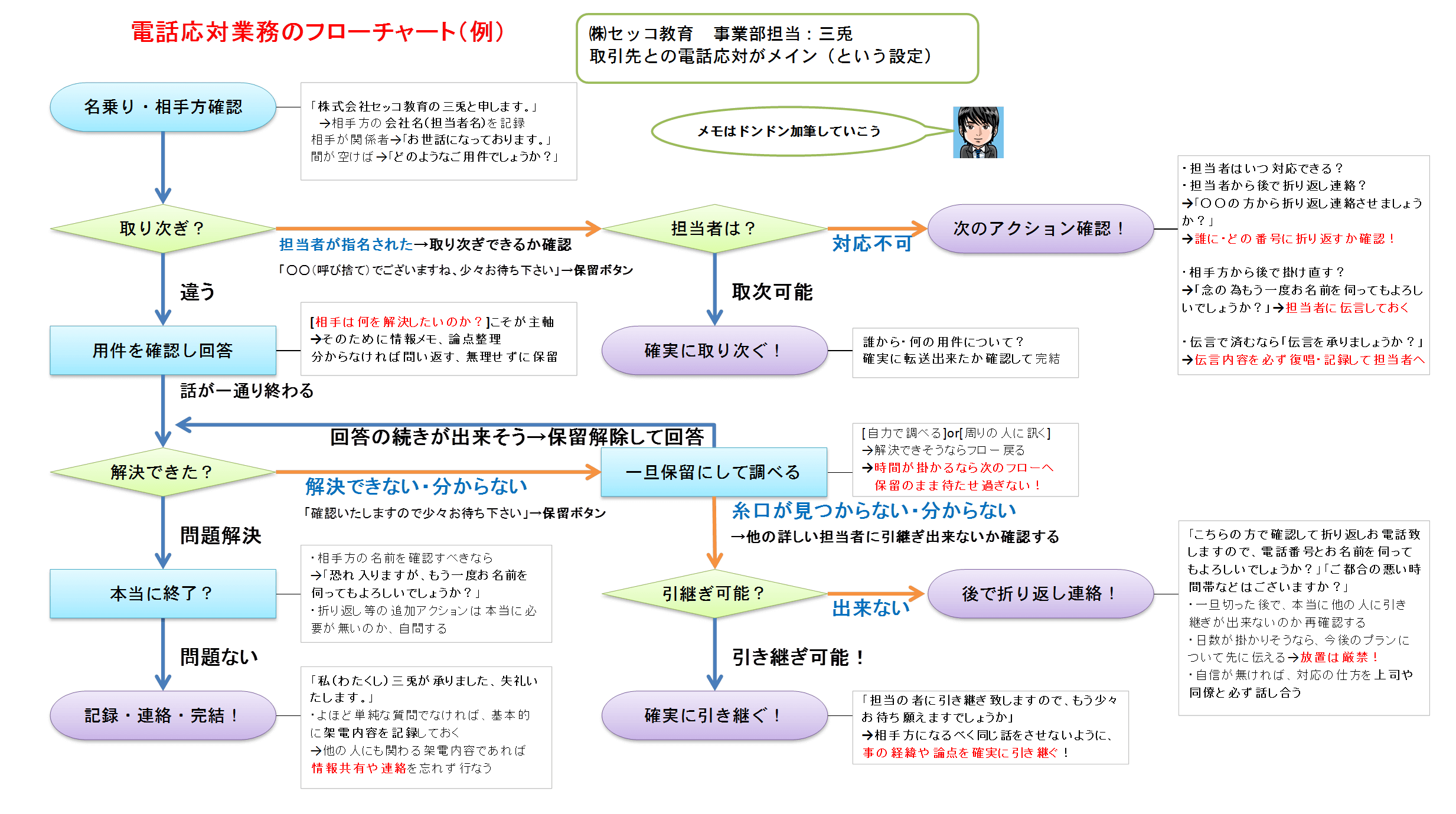

先にフローチャート化した具体例を挙げておきます。この図はオーソドックスな一例ですので、ご自身の職場や業務に応じて適宜参考にしていただければ幸いです。

※元サイズを表示するには、クリック・タップしてください。

以下、代表的なチェック項目を列挙してみます。もちろん個々の仕事内容や立ち位置によって項目は変わってきます。

自分自身の名乗り方、頻出フレーズを決めゼリフ化する

まず確認すべきは、電話を取る際に自分自身がどう名乗るかという点です。

ザッと思いつくだけでもこれだけのパターンがありますので、自社の方針に合わせて下さい。

- 「はい、株式会社○○です。」

- 「はい、株式会社○○、営業部門です。」

- 「はい、株式会社○○の田中です。」

- 「はい、株式会社○○営業部の田中です。」

- 自社の社員からの電話であれば「はい、(営業部の)田中です」のみで可

ここに「(既知の関係者に対して)お世話になっております」といったリアクションも含めて、決めゼリフ化すると良いです。

相手方の社名・担当者名をメモする習慣付け

仕事上の関係者からの電話で必ず確認すべきことは、電話を掛けてきた相手は誰かということです。

相手方が法人であれば、会社名・団体名は当然確認するかと思います。それに加えて、部門名や担当者名も場合によっては確認が必要です。

担当者名などを聞き忘れた場合に特に問題となるのは、後で話が続くケースです。

相手方に折り返し電話する場合、担当者名を知らないと、「先ほど私に電話を掛けてきた方をお願いします」と頼まざるを得なくなります。これは御社に余計な手間を掛けさせてしまうということです。

加えて、架電記録を残しておくための必須事項でもあります。

逆に、後で相手方から再度問い合わせ等があることを想定して、自分自身の名前も確実に伝えておくこともまた大切です。

よく電話の終わりに「○○が承りました」と述べるのは、単なる形式的な挨拶ではなくお互いの記録のためでもあります。

電話を切る前であれば、「恐れ入りますが、もう一度お名前を伺ってもよろしいでしょうか?」と訊くチャンスがあります。

用件は何か、簡潔な情報整理、問い合わせの核心とそれ以外

その上で、ようやく本丸である用件に入ります。

用件を伺う際に大切なことは、リアルタイムで情報を整理することです。

相手方の述べたことは基本的に記録を取るべきですが、その際にいかに簡潔に要点をまとめるかがカギになります。

ただし、『上手いメモのとり方』というのは電話応対に限らず一朝一夕で習得できる能力ではありません。

そこで注目すべきは、「問い合わせの核心部分」と「それ以外の部分」との区別です。

例えば、「業務用アプリにトラブルが起きた」という問い合わせがあるとします。

その際に核心となるのは、「具体的にトラブルが何なのか」ということです。その核心部分を解き明かしていくために必要な情報こそが対話の中で聞き出していくべき項目となります。

それに対して、「何か変な操作をしたはずはないのですが……」というような問題解決にも架電記録にも必要でない部分についてはメモする必要はありません。

また、よくあるケースとして、一から経緯を説明し続けた上で最後にようやく問い合わせの核心が分かるような電話もあります。

原因としては、問い合わせている本人も問題の核心が上手く把握できてないケースであったり、特殊な案件であったり、あるいは単にそのような性格であったりと様々です。

いずれの場合でも、常に「相手方が解決したいことは何か」という意識を念頭に置いた上で情報整理する必要があります。

場合によっては、問い合わせの核心部分についての話へ上手く誘導することもまたテクニックの一つとなりますが、これは自分の中で話の見通しが立つことで初めて可能になる技術です。

(飛び込みセールスなどであれば、最初に結論を催促してから手早く断る手法もあります。)

逆に自分から問い合わせをする場合は、可能な限り論点整理した上で電話した方が対応もスムーズになるということでもあります。

引き継ぎ・取り次ぎ先をリスト化し、判断基準も確認しておく

前半部でも少し触れましたが、引き継ぎ・取り次ぎの仕方も事前にパターン化しておくことを推奨します。(一般に、引き継ぎは応対している過程で必要となるケースで、取り次ぎは最初から他の担当者に中継するケース)

引き継ぎを的確に行なわないと、いわゆるたらい回しを引き起こす原因となってしまいます。あるいは、相手方に同じ話を一から説明させてしまうことにもなりかねません。

いずれも、架電した側にとっては非常にフラストレーションの溜まる状況です。

引き継ぎにおいてまず具体的に確認すべきは、どのような引き継ぎ先があるかという点です。

部門制の組織でも小規模の事業所でも、各部門・各担当の内線番号などの情報は受話器のすぐ近くにリスト化して貼っておくのがオススメです。

それから、引き継ぎの判断の仕方についても確認する必要があります。

ザッと思いつくだけでも、判断基準のパターンはこれだけ幅が広いです。

- たとえ相手方が担当や部署を指名していても、自分の方で用件を一通り聞いた後で引き継ぎして良いか判断しないと引き継ぎ拒否される。(実話)

- 自分で回答することが前提で、明確に他の部署の管轄業務に入ったら引き継ぐ。

- どうせ電話番には理解できないので、1秒でも早く適切な部署に取り次がないといけない。

- 担当部署は電話相談も全て予約制になっているので、予約の手配をしないといけない。

- 全て自分で解決しないといけない、分からないなら調べて後で折り返し架電。

例えば3番目の「ただの電話番」のケースであれば、突っ込んだ話を聞き出したところで相手方に余計な労力を掛けさせてしまうだけです。それゆえ、確認するのは「誰に取り次ぐべきか」の判断材料に絞るべきです。

一方で、自己対処することが前提であれば、内容的にも突っ込んだ話をした上で論点を明確化していくことが必要になってきます。

これらは日々変わるような項目ではありませんので、自信が無ければ判断基準を具体的に書いて電話機の前に貼っておきましょう。

なお、ここでも一つ前で説明した情報整理が重要になってきます。

情報整理が適切であれば、回答だけでなく引き継ぎ作業も確実かつスムーズ化します。(縦割り意識の強い組織であれば、引き継ぎ先の管轄であることを明確にする効果もあります)

電話を切った後に必要なアクションは?折り返しは?

話が一通り終わるとホッと気を抜きがちですが、電話を切った後に取るべきアクションも必ず明確にしておく必要があります。

電話応対が本当に終わる時というのは、問題解決してこれ以上何のアクションも必要の無い状態になるときです。

その時でも、自社の他の社員にも関わってくる情報であれば、架電内容を情報共有する作業も必要になるでしょう。(具体的にはローカルルールによります)

問題は、折り返し連絡が必要な時です。

相手方から折り返し連絡がある時は、誰から・誰に対して・どのような案件で(分かるならいつ頃までに)折り返し連絡があるのかを明確にしておく必要があります。

自分の方から折り返し連絡する際には、誰に・どの電話番号に・何について(出来ればいつ頃までに)連絡すべきかを明確にしておく必要があります。

他の担当者から連絡させる際には、その担当者に架電内容を確実に伝える必要があります。

この辺りの部分については、うっかり忘れは許されません。

なお、身に覚えのない折り返し電話が掛かってきた場合は、自社の誰から連絡したのかを確認します。相手方が担当者名を覚えていない場合は、自社内での情報共有がカギになってきます。

「イレギュラーの対処法」もパターン化できる、同僚・先輩の助力

このようにパターン化をしていくと、逆にイレギュラーが起きないか不安になるかも知れません。

ですが、イレギュラーの対処法もパターン化することが出来ます。

まずは大前提として、保留の仕方を確実に覚えておく必要があります。

保留ボタンなどの機能面を確認しておかないと、間違えて切ってしまったり逆に保留のまま待たせ続けてしまったりという事態に陥りかねません。(それはそれは気まずいものです)

そして、保留へのつなぎ方も、例えば「こちらで確認いたしますので少々お待ちください」のように決めゼリフ化するのがオススメです。

その上で、助力を求められるような同僚や上司に遠慮なく頼ることもまた大切です。

自力で解決する場合でも、問題解決に役立つ様々な情報ソースを事前に用意しておくと対応できる範囲が拡がります。紙のマニュアルでも構いませんし、自社内の情報をブックマークなどに入れておくことも有用です。

クレームやトラブルが関わってくるのであれば、なおさら自分一人で判断せず上司や責任者に相談すべきです。

その際にも、「状況に応じて誰に相談すべきか」を事前にパターン化することも出来ます。(責任問題なら上司、技術的な問題なら詳しい担当者)

ただし、保留のまま待たせ過ぎの状態にならないように注意しましょう。時間が掛かりそうであれば一つ前の段落で触れたように一旦電話を切って折り返し連絡した方が良いです。

自分用マニュアルとメモ用紙・筆記用具を電話の隣にセット

これで一通りの説明は終わりましたので、自分の職場に合うようにカスタマイズして情報をまとめることをオススメします。いわば、自分用マニュアルです。

そして、この自分用マニュアルを電話機の隣りに備え付けておくのが基本です。

情報をまとめる際には、私の挙げたフローチャートのように、主要な部分は「1枚の紙に全体像が収まる」ようにまとめた方が電話中でも確認がしやすいです。

自社に冊子のマニュアルがあるならば、頻出のページをメモしておいたりマニュアルに付箋を直接貼っておいたりするのも良いです。

そして、電話用のメモ用紙も一緒にセットしておくことを推奨します。

電話が苦手な人ほど、脳のワーキングメモリになるべく頼らずメモに情報を落とし込んでいくことが大切です。

これは過去記事で特集したToDoリストと同じような考え方です。

もちろん筆記用具も備え付けておいた方が慌てなくて済みます。

参考:証拠書類としての架電メモ

ちなみに私の場合は、相手方の名前や発言記録だけでなく、「2019年5月15日13:31」などのように細かい日時に至るまで必ず記録します。

なぜならば、手書きメモにも証拠能力があるからです。

証拠能力で言えばもちろん音声記録が一番ですが、音声がなくとも万が一の時にはメモが詳細であるほど信憑性が高まります。

仮に言った言わないが争点になった場合、単語を数個書いたメモよりもリアルタイムで一連の流れを記録したメモの方が説得力は高まります。

その際には、相手方の言ったキーフレーズをそのまま記述しておくのも有効です。(例えば恫喝された際に相手の言った方言やスラング、口癖をそのまま書き取るなど)

仕事において、責任問題は避けて通れない部分です。

まとめ・電話応対業務フローチャート(例)

まとめの代わりとしまして、電話応対業務のフローチャートをザックリと作成してみました。

それぞれの中身につきましては、記事中でトピックごとに詳しく解説しましたので、参考になれば幸いです。

※元サイズで表示するには、クリック・タップしてください。

このフロー図はBtoB(ビジネスパーソン同士)を想定したオーソドックスな一例です。また、自分なりに手書きのメモを書き加えているという体で作図しています。

一方で、いわゆる一般消費者の方への電話応対をする場合は、もっと多種多様なケースがありうることでしょう。

それでも、パターン化の発想があれば、頻出パターンを事前に準備することができます。言葉遣いが苦手であれば、決めゼリフ化してレパートリーを増やしていくことがカギです。

そして、事前に準備を整えることによってアドリブ対応を減らすことができます。これにより心理的な余裕を作ることができます。

電話が苦手な方ほど、「何でも自力で解決する必要はない」ということを念頭に置いて気を楽にしましょう。

※どうしても自信が無ければ、本などで学習してノウハウを蓄積するのも良い方法です。

※仕事にも役立つ関連記事

教えて君は本人も損!勉強も仕事も自分で調べ改善する対処法が大事|勉強法・教育法⑯

勉強の先延ばし癖は今すぐ克服!タスク管理とToDoリストで行動改善|勉強法・教育法③

先生に勉強面の質問ができない人必見!上手な質問の仕方のコツを学び成長しよう|勉強法・教育法㉖

コメント