今回は、ミクロレベルの文の組み立て方から文章の基本を見ていきます。

その全ての基本は「文法」です。

文法とはすなわち言葉のルールですから、英語だけでなく国語・日本語でももちろん超重要論点になります。

単なる小中学校の基礎問題ではありません!

文法はミクロの文の組み立て方からマクロの文章構成にまで影響する大切なコツなのです。また、長文読解だけでなく小論文にも大きく関わる基礎能力です。

文法問題は次回のパラグラフリーディングの解説にも話がつながっていきます。ただし、文法は突き詰めはじめると言語学の世界に入ってしまうので、あくまでもライトにカンタンに解説してみます。

文法とは文章を構成するミクロの基礎

まずは文法の概略をつかんでいきましょう。

文章は建築、文法は建材

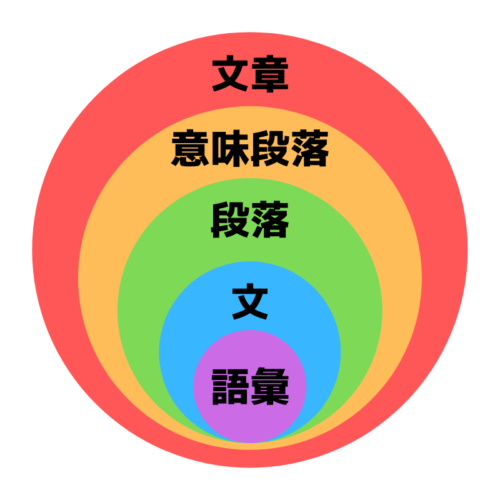

まず、ひとつの文章というものは、一文一文がつながっていくことによって完成するものです。文がまとまって段落を構成し、段落が集まって文章になるのです。

そして、一文は単語・品詞の組み合わせによって成立します。

この関係は、例えるなら建築に似ています。

一つの建物を完成させるためには、基礎、土台、骨組み、柱、壁、天井、屋根……と、さまざまな要素を組み合わせることになります。

それに対して、それぞれの細部は色々なつなぎ方、工法があります。

釘を打ったり、ネジでとめたり、凹凸を上手く作って組んだり、接着剤を使ったり……。

これらミクロのパーツから組み立てなければマクロの建物は絶対に完成しません。3Dプリンターですら層ごとに構築していくものです。

ただ建材を集めて並べたところで建物にはなりません。それはただの資材置き場です。

文法とは、文章を組み立てるための基本パーツです。

パーツを組み立てることにより一文を作り、問題提起のパラグラフ(段落)を構成し、様々な論点から意味段落を組み立て、文章となっていくのです。

読解においても、記述においても、文法こそが基礎の中の基礎です。

文法の理解なくして長文読解問題は解けません。

具体例:助詞が1文字変わるだけで文の意味が変化する

ここで、文法の中でも一番ミクロな、「1文字」レベルでの違いを見ていきましょう。

文法、たとえば「は」や「が」といった助詞は、1文字違うだけで意味が大きく変わります。

- 「国語力は大切だ。」

- 「国語力が大切だ。」

- 「国語力も大切だ。」

日本語ネイティブであれば特に意識せずに使い分けているかも知れませんが、実際は力点の置き方・強調が明らかに違ってきます。

「国語力は大切だ」、と述べれば、『まあ、それはそうでしょうね』といった感じです。

単に事実を述べているだけのようなニュアンスに聞こえます。一文で見ると、そこに抑揚は特に感じられないことと思います。

もしかすると「国語力は(確かに)大切だ、でもね……」と、certainly A but B 構文の前フリAにすらなる可能性があります。

一方、「国語力が大切だ」と言うと、『他の何物でもない、国語力こそがまさに大切なんだ!』といった方向性のニュアンスに変わります。

certainly A but B構文で言うなら、「確かに英語力は大切だ、しかしその大元である国語力が最も大切なのだ!」と、強調したいBの方にすらなりえます。

『俺がガンダムだ。』『俺はガンダムだ。』

おお!迫力が全然違う!

「国語力も大切だ」となった場合は、むしろ他にも大切なものがあることが前提で、そこに「国語力」を付け足していることになります。これらの解釈は特に文脈が分からなくとも「も」の1文字だけで方向付けられます。

1文字単位の本文分析、品詞分解のススメ

もちろん上で挙げた解釈はニュアンスの大きな方向性の話で、言語学的に厳密に分析していけばさまざまな用法があるでしょう。例外もあるはずです。

しかし今回の問題点は『言語学的に細かく正確に分析できるか』という話ではありません。

文法を1文字単位まで「意識」して読み書きすることが大切という話です。

ちょっと待って、1文字単位とかそんなことやってられないでしょ?

少なくとも設問の根拠になる部分の読解と解答の記述では1文字単位の意識が当たり前……になるのが理想です。これは国語に限らずどのような教科、どのような資格試験でも大前提となる話です。

では、設問なら実際に文節ごとにスラッシュを入れて読む感じですか?

はい。国語や英語の読解力が『現に』伸びていないのであれば、実際にスラッシュを引いてカタマリごとに問題分析するところから始めてみてください。もちろん数学の文章題でも引いてください。

なんか細かすぎて逆に混乱しそう。

自分用の補助線みたいな感覚で良いですので、文節の区切りなどは全然アバウトで構いません。意味のだいたいのかたまりごとに分けるイメージでスラッシュを引いてみてください。次の段落で見本は示します。

訓練していくうちに着実に論理的な分析力が向上していけば、やがては本当にポイントとなる箇所が一字一句単位で意識のアンテナに引っ掛かるようになることと思います。

具体例:古文だけでなく現代文でも品詞分解

のび大は、ジャイガンに怒られたことがきっかけで悔しくなったため、ドライもんに泣き縋ってひみつ道具を手にした。

まずは、意味ごとにアバウトに区切ります。

「のび大は、/ジャイガンに/怒られた/ことがきっかけで/悔しくなった/ため、/ドライもんに/泣き縋って/ひみつ道具を手に入れた。」

ここでは品詞分解の問題ではないので、意味や機能のカタマリでザックリと切り分けています。

そして、全て分析します。

ここでは詳しい解説は省略しますが、一部分でも本文と矛盾していれば誤りです。

せっかくですので一部をカンタンに説明しておきます。

- 「怒られた」は、ジャイガンが怒っているような描写が無くて何となくのび大を殴っただけなら矛盾です。

- 「悔しくなった」というのも、本文から悔しさのニュアンスが読み取れなければ誤りです。のび大はついカッとなっただけかも知れません。

- 「ことがきっかけで」とあるので、「怒られた→悔しくなった」と因果関係がつながっていないと誤りです。ジャイガンに怒られたときには悔しがる描写が無く、フネ夫の自慢話を聞いたことが原因で悔しくなったのであれば、それはフネ夫の自慢話の方が悔しさのきっかけになっているので誤りです。

- 「のび大は」「ジャイガンに」という、主語と受動態の相手(動作主)が合っていないと誤りです。

- 「ため、」とあるので、前文と後文が因果関係でつながっていないと誤りです。

- 「泣き縋って」とあるので、勝手にスペアポケットから自分で道具をくすねていたら誤りです。

- 「ひみつ道具を手に入れた」とあるので、てんやわんやしているうちに道具が勝手に誤作動してしまったような場合は誤りです。

結局の所、物語文の長文問題もセンスよりロジックです。

「一部をカンタンに説明」って言ってたのに、メチャ細かいんですが。

本来は中学校の文章問題でもこの程度は分析しないと解けないはずです。これでも助詞・助動詞の細かい分析はほぼスキップしています。

上で挙げた説明でも細かく感じるということは、それだけ普段から無意識・無自覚になんとなく問題文を読んでいるということです。

それを続けていると、なんとなくで文章読解問題を解けていた人こそ次第に解けなくなるのです。

説明されたら当たり前のような話ですけど、自力で意識できるかと言われたら自信がありません。

ただ参考書を読んでただ問題を解いてただ見直すだけでは意識の部分は変わり難いです。上で私が書いた例よりもっとアバウトな分け方でも良いですので、とにかくまずは自分の手で書いてみましょう。

でも、ここまで考えてたら物理的に時間が足りなくなるんじゃ……?

サッカーで例えるなら、選手は一瞬のうちに思いつく限りの選択肢を予測して、最善のプレーを一瞬で判断して選択します。そこで「思いつく選択肢を増やそう!」というのが訓練の目標です。

バルサ(当時)のチャビさんにはなれなくても、お手本にして努力しよう!ってことか~。

言葉の分析というのは、国語の試験であるとか学校の勉強であるとかいった枠を超えて日常レベルから意識していくべき能力です。

そうして真に国語力が身についたあかつきには、意識するまでもなく論理に対する認識が拡大していることでしょう。(識閾下からの成長)

ミクロの文法からマクロ構造のパラグラフリーディングへ

一文ごとのミクロな文法分析は、やがてマクロのパラグラフリーディングにもつながっていきます。

接続詞がミクロの一文の「意味・機能を拡張」する

そして、話は語彙・文レベルから段落へとつながっていきます。

その際に最も重要となる品詞が「接続詞」です。

接続詞は、文と文のつなぎになります。たとえば、A・Bという2つの文があった場合、「A、またはB」「A、しかもB」「A、しかしB」では文の接続の仕方が全く違ってきます。

問題は、そうした接続の違いを明確に意識できるかという点です。

あなたはいつも頑張っていますので100万円をあげましょう。

えっ!?マジ?じゃあSwitchとVIVEの一番高いやつを買おう!それでも余るなあ……。

ただしケンブリッジ大学に合格してください。

……なんなんすかこれ。

そんな美味い話があるわけないでしょ?

この場合、「ケンブリッジ大学に合格することが必須条件で、100万円をあげます」というつながりになっています。

いちいち「○○が必須条件で~」と文を組み立てていては回りくどくて不便なので、「A、ただしB」と接続詞を使っています。

こうして、「100万円をあげます」「ケンブリッジ大学に合格してください」という独立した2つの文が接続されました。

いわば、接続詞がミクロの文を拡張して新しい意味のかたまりを形成したのです!

……どういう意味?

ただ文を並べただけじゃないってこと。1+1が3になったの。

加えて、「ただし、ケンブリッジ大学に合格してください」がここでは必須条件であるということは、つまり「ただし~」に続く後文の方が論理的に重要ということです。そして重要な部分ほど問題に絡めてくるのです。

だからこそ接続詞の見落としは許されないのです。

もちろん、「その必須条件として~」のように具体的に書かれた場合も同じ話ですが、接続詞の場合は使われ方がよりパターン化されていて頻出であるからこそ意識的に学ぶべきです。

接続詞は文の繋がり方を変える上に、話の力点すらも変えてしまう機能があるのです。

ミクロの接続詞がパラグラフリーディングにも影響する

さらに、接続詞の使い方次第ではマクロスケールの意味段落ですら接続してしまいます。

例えば、少子化対策についての文章があったとします。

まず『最近の働くお母さんが保育園探しに困っている』といった問題提起からはじまり、『待機児童を減らすために保育園を増やそう』といった話題の展開が続いたとします。

そこで、その次の段落がこのように始まっていたらどうなるでしょうか。

ヒャッハー!反撃のターンだ!

私たち若年層も少子化で困るのよ……。

反撃のターンというのもあながち間違いではありません。論説文的にいえば「反論」「問題点の指摘」といった意味段落を構成することになります。文章読解としても重要なパートです。

ちなみにこの文では、「いくつかの問題がある」と問題提起し、「第一に、~」とつながっているわけですから、この文だけでも『ああ、ここから第二、第三と問題パートが続くのか』と予測が付きます。

こうして、文と文をつなぐだけのはずだったミクロな接続詞「しかし」が、形式段落どうしの接続、更に意味段落レベルのマクロな接続という機能すら果たすことになるのです。

それまでは順当に話題が展開していたのが、『肯定論パート→「しかし」→反論パート』と、接続詞一つでマクロスケールの意味段落の前後関係をも決定づけています。(もちろんもっと狭いスケールの逆接になるケースもありえます。)

逆に、マクロスケールの逆接を作るためにミクロの接続詞が使われているとも言えます。

何事においても、ミクロとマクロは相互作用し合っているのです。

文法は解法パターン暗記の国語版

そうして、文法を意識して読解練習していくうちにパターン化に気付いてくるはずです。

たとえば、筆者の主張部分には「~すべきである。」「~しなければならない。」「~必要だ。」といったような強調する文法が使われていることが多いでしょう。

「~ならば」「なぜなら~」「ゆえに~」と来たら因果関係を表す、だからそこは重要で問題に問われやすい、といった具合で分かるでしょう。ほぼワンパターンです。パターン崩しをしてきたら逆に目立ちます。

文法というのはパターン化された技術論です。知識です。

知識ならば各パターンを記憶していけば良いのです。

小中学校で習った文法問題というのは単なるテスト問題作りのための単元ではないのです。

長文読解にも小論文にも使われる基礎だからこそ最初に習うということです。

たとえば数学であれば、小学校の足し算引き算がそのまま高校の微分積分でも使われるはずです。

たとえ小中学校レベルの計算部分でも、間違えれば当然ながら解は導けません。

波動方程式でもリーマン予想でもオイラーの公式でもフェルマーの最終定理でも必ず小中学校レベルの計算問題が基礎となっているわけです。

軽視されがちな基礎文法こそが国語・英語のコツです!

基礎文法が分からないならば学習すれば良いだけです。

まとめ

以上のように、文法はすべてのカギです。

それは決して主観的なフィーリングの問題ではありません。文脈による判断は必要とは言え、ある一定のパターンに集約されます。

典型的な文法パターンがあるということはつまり知識化できるのです。

結局のところ、それらを分かった上で意識的に訓練するか否かが国語の成長を決める大きな分かれ目です。

そうして、国語のロジックを着実に習得していくのです。

NEXT→

コメント