択一式の問題の解き方といえば、消去法が有名であり王道の解法です。

カレーは服が汚れるしうどんはガッツリ感が無いなあ。

……消去法でチャーハンにしよう!

消去法というのはあまりにも有名ですが、単なる「○×ゲーム」ではありません!

これまで消去法を何となく使っていた方は、当記事を機に是非とも消去法の本当の機能と使い方について考えてみることをオススメします。

消去法の使い方次第では、正答率を更に高めて学習効果をもアップさせることができます!

消去法の意味、「正解の個数が分かる択一式」が前提

消去法とは、複数の選択肢の中から正答を選ぶ際に、誤りの選択肢から排除していき、最終的に消去されず残った選択肢が正答だとする解き方のテクニックです。

ここで一つに絞れずとも、判断すべき選択肢の数を減らすことができるため、正解を選べる確率が確実に上昇します。

ここでのポイントは、「複数の選択肢の中から正答を選ぶ」という前提部分です。

つまり、「この選択肢の中に必ず正しい答えがある」ことが確実な問題である、ということが前提になります。

犯人は必ずこの中にいる!だから消去法で見つかる!

えっ?でもこの事件、見知らぬ第三者が密かに犯行に及んでそのまま誰にも気付かれずに立ち去った可能性もあるんじゃない?

……それを言っちゃあおしまいよ。

ですので、消去法は「特に正解の個数が決まっていない」正誤判定の問題などには使えません。

例えば、5つある問題のうち4問が×だと判断したところで、残りの1問が○か×かは全く絞れません。問題によっては全部×かも知れないですし、1つだけ○の可能性もありえます。

逆に言えば、「選ぶ個数の指定さえあれば」使えるということです。

例えば、『5つある選択肢から2つを選べ』という問題であれば、残りの3つを消去できれば正解に至れます。

あるいは、『誤りを一つ選べ』という問題であれば、逆に「これは正しい」と思う選択肢を消去していくことで、残った選択肢が消去法で誤りと分かります。

ただし、一般には「正しい選択肢を正しいと断定すること」は誤りを指摘するよりも難しいため、そうした問題では消去法の有効性は下がります。誤りの選択肢を探す方が得策です。

消去法の使い方を具体的に実演して解説

それでは、具体的に消去法を実演してみます。

具体例:センター試験の政治・経済で消去法解説・実演

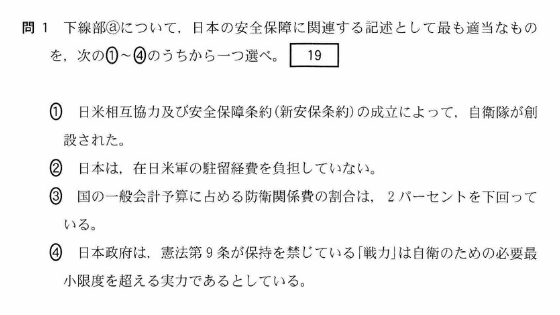

以下は、センター試験2019年(平成31年)の政治・経済の第3問の問1です。この問題をチョイスしたのは、典型的でシンプルな択一式であるためです。

知識があれば一発で正答が分かるかも知れませんが、ここで本当に注目すべきは消去の仕方です。

その消去法、誤りの根拠・理由は何?

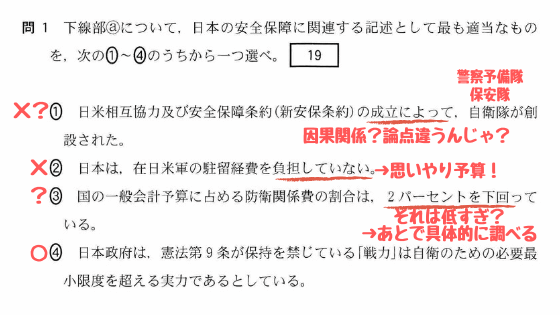

ではまず、一番簡単な②の選択肢はいかがでしょうか?

日本は、在日米軍の駐留経費を負担していない。

これは……×かな?

はい、×です。……ではなぜこの選択肢は×だと判断しましたか?

えっ?えーと……まあ、なんか払ってそうだし。

これ、思いやり予算の話と矛盾してるから×ですね!

正解です!

消去法において最も大切なことは、選択肢を消去するための根拠・理由を具体的に指摘することができるかという点です。

客観的・合理的に消去できる理由があるからこそ確実に選択肢を絞ることができるのです。

逆に言えば、根拠を指摘できない消去法は勘に頼るのと変わらないということです。

では具体的に何をすべきかと言えば、誤りと思う箇所に線を引いて判断理由を軽くメモすれば良いということです。

ここで誤りの根拠を示せない選択肢は消去できません。

× 日本は、在日米軍の駐留経費を負担していない →思いやり予算!

文字でメモするまでもない選択肢でも、線だけは必ず引いておいた方が格段に分かりやすくなります。

消去法は丸かバツだけでなく、記号で比較して確率を高める

続いて分かりやすい③について見てみましょう。

国の一般会計予算に占める防衛関係費の割合は、2パーセントを下回っている。

これは『2パーセント』ってのがポイントですね。うーん……2%はちょっと低すぎなはずですが……具体的な数字は分からないです。

そういう時は、無理に○か×かで判断する必要はありませんよ。

そのような選択肢はクエスチョンマークを書いておきましょう。

? 国の一般会計予算に占める防衛関係費の割合は、2パーセントを下回っている。 ←低すぎでは?後で調べる

択一式で大切なのはどの選択肢がより適切か比較することですので、記号やメモ書きなどは自分の中で分かりやすい書き方をすれば良いです。ABCDEの5段階評価のような形でも良いです。

参考までに、私の使い分け方を示します。

- ○:正答の自信がある。※なお、自信があっても必ず他の選択肢も目を通す!

- △:そこそこ合ってそうだが自信が持てない。 ※○の選択肢が無い時に重要となる!

- 空白:よく分からない、判断がつかない。

- ?:かなり疑わしい部分がある。ただし×にするほどの自信はない。

- ×:明らかに誤りの部分がある。自分で誤りの理由を指摘できる。

こうして、最も勝率の高い選択肢を選ぶことこそが消去法の真髄です。

因果関係などのロジックの誤りを見抜く、単語だけで判断しない

次は、ロジック的に注意が必要な①です。

日米相互協力及び安全保障条約(新安保条約)の成立によって、自衛隊が創設された。

おっ!『新安保条約』も『自衛隊』も聞いたことある!だから○!

……と、キーワードだけで飛びつかないようにしましょう。

これ、『成立によって』とありますので、以前の記事で学んだ因果関係の問題なんですね!

そのとおりです。国語や英語の長文読解問題では論理関係の分析は大前提ですが、このようにロジックは科目を問わず必須事項です!

因果関係について簡単におさらいをすると、「原因・理由→結果」の関係が認められるか、ということです。

そこでロジックの視点からこの選択肢を分析すると、「新安保条約→自衛隊創設」の因果関係が認められるかが判断の焦点となる、ということです。

せっかくですので、政治経済の観点からも軽く分析します。

まず、『新安保条約』というのは集団的自衛権などをはじめとした日本とアメリカの国家間の関係が論点となっています。

そして同条約に付随するのがいわゆる『日米地位協定』です。この日米地位協定こそが、現代の在日米軍にまつわる諸問題の根底にある法規なのです。

一方、自衛隊の創設については、「警察予備隊→保安隊→自衛隊」と暗記していることと思います。

この流れは、朝鮮戦争を機に、アメリカ(GHQ)側が社会主義陣営に対する防波堤として日本独自の防衛力を高める必要性に駆られたことがきっかけと言えます。これは、敵国であった日本の無力化よりも東西冷戦下の陣取り合戦の方が重要だったことの証左です。

これらを踏まえると、「新安保→自衛隊」という因果関係・順序は非常に疑わしいと言えます。別の言い方をすると、論点ズレのように思われます。(実際問題として、新安保の締結は1960年で自衛隊の創設は1954年)

このように、消去法とは単なる知識だけでなくロジックの本質から分析する手法です。決して小手先の裏ワザではありません。

※ロジックについて詳しく知りたい方は、シリーズ「論理的思考のコツ・本質講義」を参照して下さい。

上手い消去法は復習や解き直しの学習効果をも高める

以上を踏まえて、消去法を本格的に適用するとこのようになります。

おっ、分かりやすい。正解は④だな。

これは単なる解説用の資料ではなく、自分で解答する時に実際に問題用紙に書き込む内容です。試験本番なら文字は短縮しても良いですが、消去法の根拠部分には最低限マークしておくべきです。

ここで『あとで具体的に調べる』と書いてあるのは実際に復習するってことですか?

そのとおりです。そこだけでなく、①の因果関係に自信が無いのであれば「新安保条約」と「自衛隊」の両方についても復習することです。

こうした消去法の使い方は、もちろん択一問題の精度を高めるという点でも非常に有効です。

ですが、それだけではなく、以前解説した解き直しの学習効果に直結する方法なのです。

先ほど、私の個人的な記号の使い分けを紹介しました。

- ○:正答の自信がある。※なお、自信があっても必ず他の選択肢も目を通す!

- △:そこそこ合ってそうだが自信が持てない。

- 空白:よく分からない、判断がつかない。

- ?:かなり疑わしい部分がある。ただし×にするほどの自信はない。

- ×:明らかに誤りの部分がある。自分で誤りの理由を指摘できる。

このうち、真剣に復習に取り組む意志のある方であれば「△」「空白」「?」は全てが復習・解き直し対象です。ただし、本当に○×のつけようのない微妙な選択肢もあります。

もちろん「○」「×」を誤って判断した場合は復習必須です。

これにより、選択肢の数だけ復習の材料が増えるということです!今回の例題であれば、一つの択一問題で4つ分の深い学習ができるということです。

そうして、解き直した時点での理解度を再評価した上で、「期間を空けて再度解き直し」をするか「先生等に質問」するか「保留」するかといった判断をするのが理想です。

こうすることによって、択一問題を「まぐれ当たり」ではなく論理的に確実に解いて復習することが出来ます。

国語・英語の「最も適当なものを選べ」こそ消去法

消去法の真価は、一発で正答を確定する自信の無いような微妙な問題にあります。

それが特に顕著なのが、国語・英語の長文読解でよくある「最も適当なものを選べ」という設問です。

この「適当」という言葉は、大雑把な「テキトー」の意味ではなく、「適切」の意に近いです。

先ほどの記号の使い分けで例えるなら、「△」の選択肢はあるがそれ以外は全て「×」か「空白」か「?」になるような択一問題こそが消去法の効果をもっとも発揮する場面です。

そのような場合は迷わず「△」の選択肢を選ぶのが消去法です。なぜならそれが「最も適当」な選択肢と判断できるからです。

その際にありがちなのは、判断がつかず「空白」や「?」の選択肢を選んで間違えるケースです。これらは、本当にただの『変な選択肢』として作られている可能性が往々にしてあります。

ですので、自信は無くとも「△」の選択肢を消去法で選ぶ方が良いです。もし「△」も無ければ、一番マシな選択肢を選びましょう。

あれ?択一って「たった一つのシンプルな答え」があるんじゃないの?

実際のところ、正答の選択肢でも腑に落ちないような問題は普通にあります。ですが、「最も適当」という設問の指示がありますから、他が適当でなければその比較的適当な選択肢が答えです。

あるいは、○か△で横並びの選択肢が複数残るようなケースも多々あります。

その際も、どちらが「比較的」適当かという観点が判断基準になります。

例えば、下線部を説明する問題で、以下のような選択肢が残るケースです。

- 確かに本文の記述とは矛盾しないが、下線部とのつながりは薄い選択肢。

- 抽象的なロジックで掴みづらいが、下線部にはより直接的に関係する選択肢。

このような場合は、「上は間違ってはいないけど、下のほうがよりド直球な選択肢だな」と判断して下を選びます。

そうした訓練を積み重ねることで、本文から根拠を抜き出す論理的思考力も向上していきます。

まとめ

以上のように、消去法は、矛盾の指摘と比較検討によって正答の確率を上げる合理的な技術です。

そこで最も大切となる消去法のコツは、論理的な理由・根拠です。

また、消去法を上手く使っていくと、復習・解き直しの学習効果も上がります。

知識問題であれば教科書的な知識をより正確にする能力、読解問題であれば本文から根拠を抜き出す論理力が向上していきます。

そうした訓練が何十、何百、何千問と積み重なっていくうちに、正答率も学習効率も大幅に向上していくことでしょう。

→ NEXT

解き直しをすることで学習効果が飛躍的にアップします。

コメント