文章というものは、論説文でも物語文でも、マクロ構造が骨組となって構成されます。

そして、文章の骨格の組み立て方には、古今東西の文筆家たちの辿った王道があります。

王道というのは裏返せば究極のワンパターンです。

それはすなわち、国語や英語の長文読解を一定程度までパターン化できるということです。

一方、小論文や作文などの筆記問題では、アウトライン・話の展開を自分のパターンに持っていくテクニックが非常に強力です。これはすなわち、パラグラフリーディングの能力がそのままパラグラフライティングの基礎にもなるということです。

パラグラフリーディングとは:やり方の基本パターン

パラグラフリーディングのコツ・真髄は「マクロからミクロへ」

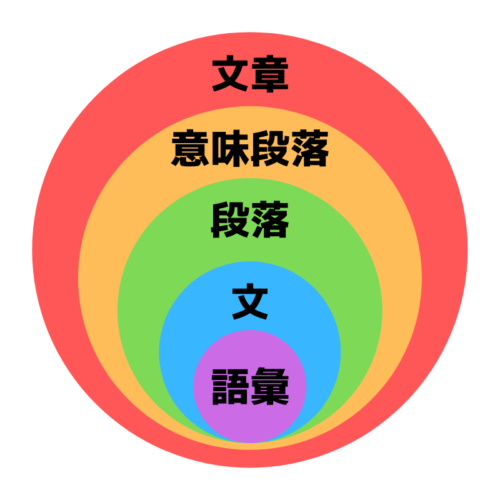

この図を論理と集合の観点から見ると、意味段落が形式段落や文より大きな分類であることに気付きます。

つまり、文章を精読するときに目で追っている1文字・1行は、実際はより大きなパラグラフ(段落)に包括されているということです。

そして、あとで説明しますが、その大きなパラグラフが文章構成のアウトラインの主軸になるのです。

それこそが本当のパラグラフリーディングです。

論説文でのマクロ構造パターン

それでは、マクロ構造について、読解問題の鉄板である論説文から考えていきましょう。

- 序論:問題提起・話題提起

- 本論:論点・トピック

- 結論

以上です。

これが、論説文における文章構成の最大公約数です。一部のエッセイ寄りの論説を除くと基軸はこの3段階です。(ただし試験の難度を上げるためにあえて分かりにくい構成にしているケースもしばしば)

実は、この最小限の構成を具体例で示したのが以前の記事で説明した文章構造図です。

例えば上図のような展開で進めるならば、本論で論じられる論点・意味段落の中に『抽象的な意見→具体例、根拠』といった形式段落の展開があったり、論点その2・その3があったり、『反対説→反論』の展開があったりする、といった派生が考えられます。

そうやってシンプルなパラグラフのパターンが組み合わされていくうちに20段落、30段落になっていくというだけです。

「シンプルなパターン」の重要性

長文問題とか、読むだけでもキツくて構造とかよく分からない。

長文読解が苦手な生徒さんというのはほとんどのケースで、ミクロもマクロも読解の基礎をつかめないまま長文読解=応用問題に対応せざるをえない状態になっているように見えます。

基礎っていわれても、やっぱ単語力くらいしか想像がつかないし。

文章構成は手段、「筆者の主張」こそが目的

では、そもそも文章構成、マクロ構造を組み立てる目的とはなんでしょうか?

……それは、「筆者の主張」の正しさを納得させるためです。

例えば、オーソドックスな構成である「問題提起→トピック→結論」という構成です。

「問題提起・話題提起」は、読者に問いや論点を投げかけて注意を引くのと同時に、メインテーマをハッキリと明確化する効果があります。(次回記事で詳しく解説します。)

そして「論点・トピック」という大きな括りの中に一段階ミクロなスケールの組み合わせがあります。

- 「抽象論→具体例」というのは、先に論点・トピックの核心を述べてから、後で具体例に当てはめて読者に分かりやすくする、というような形です。

- 「対比構造」であれば、A対Bの構造に持っていくことで話を分かりやすく単純化する効果があります。(対比構造・二項対立については超重要論点のため別記事で特集します。)

- 「第一に、第二に……」という「列挙」も、読者に論点をわかりやすくする効果があります。小論文や作文などでは書く側としても書きやすい方式です。英作文では「Firstly,~. Secondly,~.」で本論がだいたい書けてしまうことも多いです。

最後に、結論が来るのが普通です。

結論というのはもちろん、筆者の主張のゴール地点です。

王道パターンは多用される、そこを逆手にパラグラフリーディング

マクロスケールの文章構成もアウトラインも、筆者の主張のための道具です。

そして、読み手にも伝わりやすい構造というのはズバリ王道展開です。

よく使われる鉄板の展開というのは読み手にも伝わりやすいですし、書き手側も読者を誘導・操作しやすいのです。

例えば、文中の段落の冒頭で「It is true that 一般論 ,but 筆者の主張」、国語的に言えば「確かにその一般論はごもっともだが俺の考えは違った」みたいな展開があったとします。

この場合、読み手側としては、「確かにそれもごもっともではある。」と来た時点で「だがしかし」の展開が来ることは容易に想像できます。なぜならそれが頻出パターンだからです。

読み手側の方から自然とパターンに入ってくれるのですから、筆者サイドもそのパターンに乗ったほうが得というものです。

その結果として、それまで述べてきた一般論がマクロ構造的にはまるごと「前フリ用のトピック」になり、ここから先の段落が「一般論に対する反論→筆者の主張」という展開に(普通は)つながっていきます。

これらは主観的なセンスではなく客観的な知識です。現にこうして言葉で論理的に説明することができています。

『起承転結』は物語文の王道パターン、論説文との違い

それは、誰でも知っている『起承転結』のことです。

『起承転結』については改めて説明するまでもないほど日本では使い古された考えです。

カンタンに言えば、舞台設定や人物紹介の説明からストーリーの発端が始まり、ストーリーが膨らんでいって、大きな転換点が来て、終幕に向かっていく、というような展開です。

例えば、『走れメロス』は起承転結の典型例です。

- 起 メロスと王のバックボーン・人物描写、そしてセリヌンティウスが人質に取られてメロスのランが始まる。「人を信じること」という問題提起。

- 承 メロスが走って物語が流れていく。メロス、色々と逡巡する。川が氾濫していたり山賊に襲われたりと、事件が次々と起きていく。

- 転 メロスがついに絶望の淵に立たされて力尽きようとするも、『反転』して覚醒する、ここがいわゆる「心の転換点」の最大のヤマ場。

- 結 メロス到着、で「人を信じることの素晴らしさ」を身をもって立証するのだが、これがそのまんま冒頭の問題提起に対する筆者の主張になっている。さらに最後の一行を「完璧なオチ」で〆る天才太宰。

これが一番マクロなスケールの起承転結です。

ここから更にミクロスケールで様々な展開が波のように進んでいきます。

論説文や小論文はいかに書き手のロジックの正しさを読者に理解してもらえるかが問題なわけですから、そこで『転』、つまり急展開を入れてしまったら読み手は筆者のロジックの筋道を見失ってしまいます。

なお、物語文のコツについては別記事で特集しています。

物語文の解き方のコツは心情の変化!登場人物の感情の転換点と理由、時系列|論理的思考のコツ㉗

(参考)起承転結は日中韓の概念、英文に当てはまるとは限らない

起承転結は日本の物語文では鉄板のパターンとして扱われているがゆえに例として紹介しているのですが、必ずしも筆者が起承転結を使っているとは限りません。

ちなみに、起承転結という概念は世界的な考え方ではなく、主に東アジアで使われている概念です。

その根拠として、「起承転結」の英語版ウィキペディアを御覧ください。

Kishōtenketsu (起承転結) describes the structure and development of classic Chinese, Korean and Japanese narratives.

「起承転結とは、日中韓の典型的な物語文の文章構造を説明する言葉である。」(意訳)

ちょっと待った!タイトルが「Kishotenketsu」ってなんだコレ!「Futaenokiwami(フタエノキワミ)」みたいなものか?

おそらく「Tsunami」や「Karoushi」と同じようなものでしょう。

つまり、英語圏の人間はそもそも起承転結という概念自体を持たないで英文を書いている、と思った方が良いということです。

もしかすると当てはめ方次第では起承転結のパターンに当てはまる可能性も無くはないですが、それはたまたまその英文が起承転結パターンに収まっただけという可能性もあります。

もっと言えば、英文に限らず国語の物語文でも筆者が起承転結に従っていないケースも普通に有り得る、ということでもあります。

よって、起承転結と最初から決めつけて分析するのはオススメできません。

個人的には、起承転結パターンに拘らずに、物語文のマクロ視点では時系列ごと・場面ごとに大きく区切る意識の方が大切だと考えます。そして、ミクロレベルではその場ごとの心理描写・心情変化・行動を丹念に分析することに力点を置いて読解するべきです。

アウトラインの具体例:マクロ文章構成を視覚的に把握

アウトライン具体例:「これからの時代に求められる国語力について」

なぜこのような答申を例に挙げているかというと、合理性のカタマリのようなシンプルな文章構成だからです。

※なお、大学以降では、作文形式で論述した覚えは無いに等しいです。

レベル1:話題提起→目的→手段→まとめ

このアウトラインにおけるレベル1は、こうなっています。

- はじめに(軽い前置き)

- これからの時代に求められる国語力について

- これからの時代に求められる国語力を身に付けるための方策について

- 終わりに(結び)

このうち、「2.これからの時代に求められる国語力について」というのはそのまんま当該文章のタイトルなのですが、注目すべきは「3.~を身に付けるための方策について」です。

方策というのは要するに手段です。

この3=手段と対比する形で、2=目的として「これからの時代に求められる国語力」を示しているのです。

手段と目的の対比というのは典型パターンそのものです。

つまり、意味・機能的にはこのようなアウトラインになっています。

- 問題提起 (提起する側というより、諮問=提起を受けた側)

- 目的・目標

- 手段(=方策)

- 結び

先にゴール(目的)を明確にしてから、ゴールに至るための道筋(手段)を示すという、まさにワンパターンそのものの構成です。

もちろんワンパターンな構成というのは最高に分かりやすい構造です。

分かりやすいシンプルな文章構造というのは、小論文や作文ではむしろ目指すべき模範です。

レベル2:前提・序論→本論→具体化

字数が膨大になってきているため、一部に絞って見ていきます。

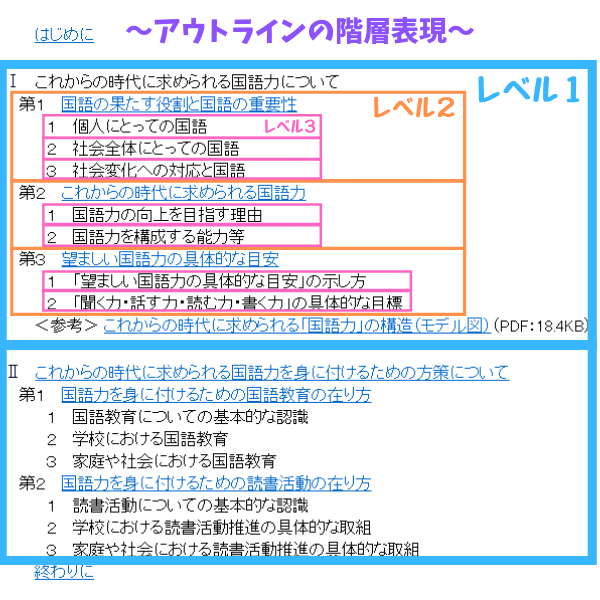

レベル1の「I これからの時代に求められる国語力について」の下層にあるレベル2はこのようになっています。

I これからの時代に求められる国語力について

第1 国語の果たす役割と国語の重要性

第2 これからの時代に求められる国語力

第3 望ましい国語力の具体的な目安

「第1 国語の果たす役割と国語の重要性」は、本論である国語力を語る前に、そもそも国語はどう重要なのか?という前提の部分です。いわば、この答申の「意義」です。

このような前置き部分は序論とも呼ばれます。

「第2 これからの時代に求められる国語力」というのは、レベル1の「I これからの時代に求められる国語力について」そのものズバリであり、これが本論です。

そして「第3 望ましい国語力の具体的な目安」というのはさらなる具体化です。

この「第3~」の中身を覗いてみると、『具体的な諸能力については,前節(=「2.これからの~国語力」)で述べたが』と書いていますが、『具体的な~』と言いつつも実際はこの「第3~」と対比すると「第2~」の方が抽象度が高いです。

まとめると、こうなります。

Ⅰ 問題提起

Ⅱ 目的・目標

第1 本論の前提・意義(序論) (そもそもなんで~)

第2 本論・抽象論 (「Ⅱ 目的・目標」の核)

第3 具体化

「(序論→)抽象論→具体化」、まさに典型パターンです。

レベル3:ミクロ→マクロ、現状→将来

ここでは「第1 国語の果たす役割と国語の重要性」の中にあるレベル3を見ていきましょう。

最終的に、序盤部分のアウトラインをビジュアライズするとこのようになります。

Ⅰ これからの時代に求められる国語力について (この文章の目的・目標)

第1 国語の果たす役割と国語の重要性 (序論・意義)

「1 個人にとっての国語」と「2 社会全体にとっての国語」というのは、個人と社会、つまりそのまんまミクロとマクロの関係です。

ミクロ・マクロの2つの視点というのも完全に典型パターンです。

そして、1と2が従来までの話であるのに対して「3 社会変化への対応と国語」はこれからの話です。

これは時系列での対比構造です。

なお、リンク先を開いてみると、さらにレベル4、レベル5……と続いていることが分かります。

国語の論説文の場合はエッセイ的な文章が来ることもありえますが、基本的には筆者もアウトラインから全体を考えているのが普通です。

ですのでリバースエンジニアリングしましょう。

リバースエンジニアリング?

エイリアンから謎アイテムを完品のまま奪い取って研究したら、逆に謎アイテムにどんな超技術を使ってるか分かるってヤツ!

普通は1から組み立てて製品(文章)を作るけど、逆に他所の製品から基本構造を解析するって話ね、だからリバース(逆)。

(三兎セッコ『マクロ視点で見る長文読解』民明書房刊 2018年)

アウトラインまとめ:文章構成はパターンの組み合わせ

このように、オーソドックスな文章構成というのは、基本パターンの組み合わせで組み立てられていくのです。

このように一つ一つ解説されれば分かりますが、いざ自力でこのように紐解けるかというと、難しいと思います。

これは積み重ねの差です。実際にマクロ構造の分析を自力で繰り返すうちに、パターン化に気付いていくものです。また、実際にアウトラインを書いて練習することで、読解も記述も並行して伸ばせます。

まとめ

文章構成は基本的には定型パターンの組み合わせで出来ています。

だからこそ、そのパターンを意識して訓練していけば一つずつ知識・経験として身につけられるのです。

国語・英語の上位者でマクロ視点を使っている人間は、それらのパターンを分かった上で意識的にパラグラフリーディングの訓練をしているからこそ長文読解がさらに伸びていくのです。

逆に、その辺りがよく分からないままなんとなく演習しているだけではマクロ視点の成長は難しいです。一文レベル、一語レベル……と、気がつくと近視眼的な読解になってしまいがちです。

特にマクロ視点の苦手な生徒さんは、演習をやってもやっても行き当たりばったりの読み方になりがちで、読み進めていくうちに勘頼りになってしまい、「やっぱり国語は生まれつきのセンスじゃないか」と、負のスパイラルにハマりやすいです。(英文でも同じ話です。)

メッチャ心当たりがある……。

私も自信がないです。

実際は、国語の授業でも問題解説でもマクロな文章構成の説明は何度もなされているはずです。それらを日頃から一つずつハッキリ自覚的に学ぶのが第一歩です。

NEXT →

コメント