国語はセンスだからどうしようもない……

と最初から諦めている子どもたちを非常に多く見てきましたが、国語力は伸ばせます!

まずは『国語の核心はロジック(論理力)だ!』と方針転換することが成長への第一歩です。

具体的な細かい話はこれからシリーズで解説していきますので、まずは『国語力は伸びしろだらけだ!』と発想の転換をしてみましょう。

それでは国語の初歩を「ロジカルに」見ていきましょう。

※完結シリーズ「論理的思考のコツ・本質講義」 各話リスト

ロジック(論理)の初歩

まず、一番カンタンな論理について説明します。

これが一番シンプルな三段論法のロジックです。

とすると、誰が読んでも必然的に「ミカンは植物である」となるのがロジックです。

「いいや、ミカンは植物じゃない!」と言うためには、「ミカンは果物である」「果物は植物である」の間違い=論理的矛盾を指摘しないと「ミカンは植物である」というロジックは崩れません。

どういうこと?

「ミカンは果物」と言いつつ「ミカンは植物じゃない」って矛盾してるよね。じゃあ「植物じゃない果物」があるの?てこと。

ああ、「果物」って言った時点で「植物以外ありえん」ってことか。

こうしたシンプルな三段論法を皮切りとして、客観的に筋道を立てて考えることが論理的思考です。

例題:長文読解のロジックと日常生活での忖度は別物

それでは『論理的読解』の導入として、カンタンな例題から考えてみましょう。

次の文章を読んで、問いに答えよ。

上司は、気怠げに渋々仕事をしている部下に対して言い放った。

「やる気がないなら帰れ」

すると、部下は言われるがままに帰宅した。

問 下線部における上司の気持ちを答えよ。

この短い例題を国語の長文読解問題だと思って、本文をよく読んで考えてみて下さい。

そりゃあ「ホイホイ帰ってしまって呆れた」だろう。

「言われるがままに帰ってしまって困惑した」でしょうね。

……国語的な答えとしては、「上司の気持ちを答えるための根拠となる描写が不足しているため不明」と言わざるを得ません。

なん……だと……?でもネガティブなのは違いないでしょ?

確かに、「実際の日常生活の中では」相手の気持ちを忖度(そんたく)するのが常かも知れません。(忖度:相手の気持をおしはかること、流行語大賞にも選ばれた)

今回の本文の例で言えば、『上司は本気で帰らせるつもりはなくて、あくまでも叱咤するために帰れと言った』と忖度するのが一般的であると言えます。(近年では変わりつつありますが)

しかし、国語や英語の読解問題などにおいては、本文に書いていないことを勝手に忖度して答えるのは誤読以外の何物でもありません。

『上司は本気で帰れと言ったわけではないでしょ?』というのも、個人的な主観で推し量っているだけのことです。

日常のシーンにおいて本文のような展開があれば、大半のケースでは確かに推測の通りになるかも知れません。

ですが、この本文の描写だけでは、『本気で邪魔だから帰って欲しい』と思っていた可能性すら全く否定できません。

もっと言えば、日常のシーンにおいて他者の気持ちを推し量る場合でも、その上司の性格や他の状況証拠などの諸々の事実を踏まえた上で推察しているはずです。

それでもなお、単に「本気ではない確率が高いかも知れない」というだけの話に過ぎません。

これらの話を踏まえて、改めて本文を読み直してみましょう。

上司は、気怠げに渋々仕事をしている部下に対して言い放った。

「やる気がないなら帰れ」

すると、部下は言われるがままに帰宅した。

この本文では、上司が「やる気がないなら帰れ」と言い放ったという客観的な事実しか描写されていません。

むしろ、『上司が部下に帰るよう職務命令を下した』という形式的な解釈の方がよほど本文の具体的な文言に即しています。

でも、ほんとに帰らせる上司なんて居ないよね?普通は呆れるよね。

本当にそうであるならば、上司が呆れていることを示す具体的な描写が必要だということです。

こうして、国語の得意な人は客観的な分析を積み重ね、国語の苦手な人は主観的な思い込みを積み重ねていきます。

当シリーズでは、こうした客観的な分析を積み重ねていくための基本的な考え方や知識に関する解説を趣旨としています。

「国語はセンス」は事実か?

では、そもそも「国語はセンス」の論調がなぜ生まれやすいのかを考察して、そこから「国語はロジック」について解説していきます。

国語は情緒性を育む教科で「も」ある

学校で学ぶ国語の題材にはさまざまなジャンルがあります。

特に小学生=初学者の習う国語科では、論説よりも詩や物語文といった感性重視のジャンルの方が記憶に残っていると思います。読書感想文などはほとんどの方が直感で書いていたかも知れません。

中学以降、大学入試センター試験でも物語形式は高い割合を占めています。

そこに、学校教育の一環としての情操教育、つまり「豊かな感性や情緒を育む」という観点が結びつきやすいと言えます。

それは、義務教育の文脈の中では理にかなっています。

むしろ、AI技術の発達が著しい現代こそ、心の発達というのは人間にとってますます問われることでしょう。今のAIが人間と同じように文章読解を出来ないのも、その目に見えにくいアナログな部分が大きなネックとなっています。

しかし、受験国語は「採点競技」です!

「国語はセンス」だとすれば、果たして主観的で感情的なセンスを数学や理科のように採点することなどできるでしょうか?

あなたはセンスが良いので90点です

やったー

あなたのセンスはイマイチなので40点です

そんなぁ~

学力試験でそんな採点があってはならないはずです。

例えば、数学で点数を取るためには「数式や論証」が必要です。

つまり、答えに至るまでの過程が論理的で明確だからこそ正解にたどり着けますし、「数学力」として客観的に採点することもできると言えます。

国語の試験も同じです!

問題文の構造を論理的に解読していけば、自然と答えに至るように作られているのが筋です。(その論理的な読解力を噛み砕いて解説するのが当シリーズ「論理的思考のコツ・本質講義」の目的です)

数学や他の教科と同じで、論理的な思考プロセスを一つひとつ積み上げていくことが出来れば誰でも答えにたどり着けるように問題作成しなければ学科試験とは言えません。それができなければただの出題ミスです。

そもそも、人それぞれ十人十色であるセンスとは真逆で、

「なるべく誰が読んでも同じような理解・解釈が出来るように」という趣旨で作られた思考がロジック(論理)です。

特に大学受験ともなれば一つの試験で受験生が数千人~数万人になることはザラにあります。

採点側の視点からすればむしろ採点基準に主観が入っては不公平になります。

昨今では、芸術性の高い採点競技であるフィギュアスケートでも極力客観的に採点基準を定義しようと努力しています。ましてや、国語の試験というのは学力の客観的な測定のために行われるのです。

物語文もロジックの観点から問題作成されている

このことは、物語文でも同じです。

物語文の設問において主に問われる論点は「登場人物の心情」ですが、それも本文の文言から論理的に読み取れる内容こそが解答の根拠で、読み手であるあなたの主観的な感想は全く関係ありません。(そこが読書感想文や個人的な書評との違いです)

いくらか論理的な推論や知識は求められるとは言え、「登場人物の心情」が「本文」でどう「書かれて」いるかが大前提の問題です。

この点は後の記事で詳しく説明していきます。

心情の変化が物語文の解き方のコツ!登場人物の心情描写、転換点と理由|論理的思考のコツ㉗

問題作成者の立場から

逆に、問題作成者はどのように問題を作っているのでしょうか?

――もちろん、論理力さえあれば誰にでも正解を導き出せるように、同じように論理的に文章を読み込んで論理的に問題を作ります。(作っているはずです。)

そうすることで、受験者の論理力=学力を点数化して差をつけるのが本来の国語の試験なのです!

それが出来なければただの悪問であり出題ミスです。

国語の得意な人は小説家に……?

では、「国語ができる人」は将来どんな職業につくイメージですか?

国語といったら……小説家?

という印象が強いと「国語はセンス」というのも頷けます。

小説家という職業はすなわちクリエイターだからです。

しかし、実際に長文問題に使われた作品の「作者自身」がその問題を説いてみても点数が取れなかった、という例が多数あることは有名な話です。

こうしたことが起きるのは、国語の試験が作者の主観的な意図ではなく文章の文言から客観的・論理的に読み取れる範囲を根拠に設問が作られているのが原因です。

もしこれが本当に作者の心の中を読み取る試験だとすれば、それはもはや学力検査ではなくテレパシー試験です。

国語は学問の基礎であり入り口

では、なんのために国語を勉強しているのですか?

将来、大学に進学するためです!

大学に行くかは分からないけど、まあ就職はするかな。

大半の中学・高校生にとって、受験国語の行き着く先は大学・資格試験・就職試験であると言えます。大学に進学しない方にとっても、読解力・論述力は社会人である以上は避けて通れない重要な能力です。

そして大学受験の場合は、大学で学問をするために必要な基礎学力をテストしています。

小説家・文学に一番近い研究分野であろう文学部でも、実際に学ぶのは「小説家になる方法」ではなく文学の学術研究です。

その際、単なる個人のフィーリングを書き連ねるのではなく、客観的・合理的に論文を書くのが学問です。(主観的なフィーリングで書いたらそれは論文と言うよりも私的な書評です)

自然科学の分野でももちろん式の羅列だけではなく論証、すなわち論理的に説得しなければなりません。純粋な数学科ですら言葉も使って説明します。

ちなみに私の出身である法学部は国語力が無いと話になりません。丸暗記だけでクリア出来るのは一部のペーパーテストのみです。

読解力が足りなければ、そもそも条文の解釈以前に文言を書いてある通りに読解することすら困難になります。逆に言うと、国語ができれば理系クラス出身でも法学部で十二分にやっていけます。(実際、います。)

全ての学問の基礎にして社会活動の基盤、それが論理力であり国語力なのです!

「情緒力・想像力」から「論理的思考力」への教育方針転換

当記事は、サイト作成当初に私の経験に基づいて達した結論を書いたものです。

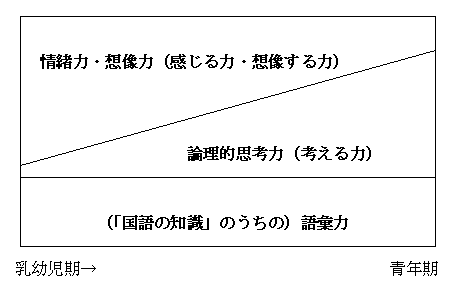

それに対して、下図は当記事を書き終えた後で見つけたものです。

この図は、文部科学省・文化庁の審議会で提示されているものです。

つまり、中央省庁レベルが「中学・高校の時点でセンス(情緒力・想像力)からロジック(論理的思考力)中心へと国語の教育目的をシフトする」ことを想定していると言えます。

私の経験:センター国語は9割超で安定

ちなみに、私も高校までは「国語はセンス」だと思っていましたし、幸いにもセンスのある側の人間であったらしく、昔から得点源として大いに稼がせていただきました。

しかし、センター試験を基準に例えると、インスピレーションのゴリ押しでは7~8割の範囲をフラフラと不安定に彷徨っているような感じでした。8割付近には明らかにゴリ押しでは超えられない天井がありました。

ある日、私は「ロジカルリーディング」を題材にした著書(著者など詳細は失念)を手に取り、最初はなんとなく分かったような分からないようなフワフワとした感覚ながらも、書かれてある通りに実践してみました。

すると、国語の文章問題、ひいては日本語全般が全く違う見え方に変わりました。

文章のロジックが構造として見えてくるのです!

そして、結果的にセンター国語は190~200点で安定のレベルになりました。

もう9割切るなどありえない感覚でした。落とすのは単なる古典の知識不足か、大手予備校でも疑問が出るような問題(それでも2択には絞れる)くらいで、現代文はまず100/100点満点が基本的な目標でした。

東大の国語も法律系の試験もセンター国語で身につけた論理力の延長にあります。(※ただし前提となる語彙力・論理力の水準が上がり、簡潔に説明する論述力も求められる)

私の感覚では、『元々のセンスにロジックを付け足した』というよりも、圧倒的かつ根本的にロジックの比重が高いです。

ただし個人差もある

私が「国語はロジック」と力説しているのは、一般的な受験生の大多数が圧倒的にロジックよりもセンス偏重で問題を解いているように見えるためです。

いわば「国語が苦手な層」の大多数に対するアンチテーゼ役を演じています。

一方で、指導する側の立場に立ってみますと、少数ですが逆に論理力は高くても情緒力が弱点であろうと思われる生徒さんも見かけました。(※私の個人的な洞察です)

これは中学生であれば致し方ない部分も大きいですが、高校生でも言える話です。

そのような方は、意識的にはロジックの訓練を主目的として演習を重ねつつ、数をこなしていくうちにセンスも自然と磨かれていくような流れが理想だと個人的には思います。

センス(情緒力・想像力)の部分は実に個人差が大きく、また客観的に測るのも難しい部分ですので、周りの方の協力にも頼りつつ自己分析をしていき、自分自身に合った学習方針を見出すのが第一です。

国語は伸びしろだらけですね

いやあ、でもねえ、じゃあ国語はロジックってことにしても、国語なんて点数が取れなさすぎてどうしようもない感じが……。

つまり、今のアナタは、「国語のロジック」がほぼ分かっていない状態ということですね。では、今から、カンタンなレベルからで良いので一歩ずつ身につけていきましょう。

一歩ずつ、かあ……気が遠くなりそう

逆に考えてみましょう。今それだけ出来ていないということは、逆に論理的な考え方を身につければ身につけるほど国語の得点が取れるようになる可能性がある、ということです。

コツを一つでもつかめばそれだけでも成長です。

今のあなたの国語力は伸びしろだらけですね。

本当に何か一つでもお役に立てれば幸いです。

……この先生は大事なポイントを少しでも多く書きたがるタイプですので、斜め読み・流し読みでも歓迎です。

まとめ

具体的な話は各トピックごとに解説していきますので、今は「国語はロジックだから成長できるのか~」くらいの感覚を持っていただければこのシリーズの最初の目的は達成です。

「いいや、国語はセンスだ」という方でも、もしかすると言葉のニュアンスの捉え方が違うだけで根本は同じかも知れませんし、そうではなくとも私のノウハウの部分はお役に立てるかも知れません。

あきらめたらそこで成長終了ですよ。

それでは、国語力・論理力を高めるための合理的なメソッドをこれからシリーズで解説していきます。

NEXT →

シリーズ各話リスト

コメント