古文は、文法などを中心に、暗記科目の印象が強いことと思います。

確かに、暗記をしないことには理解できない表現が多々あるのは事実です。

一方で、古文の試験問題というものは、重要な解き方のコツを知らないと暗記した知識が点数に結びつきにくい科目です。

逆に言えば、センター古典はコツと知識さえあれば9割から満点で安定します。

私自身は社会科学系統の人間で、国文学科は専門外ですので、試験問題に必須の基本的な考え方に絞って解説します。

古文の品詞分解は『現代語訳に反映』して初めて意味がある

それでは、古文の大前提である品詞分解を改めて見直した上で、古文の超重要ポイントを見ていきましょう。

まず、古文と言えば『品詞分解』が浮かぶと思います。

品詞分解とは、助詞・助動詞や名詞、動詞といった品詞ごとに分けて読むような方法のことです。手書きで分解する際はスラッシュで分けるのが一般的かと思います。

品詞分解は、以前の記事でも触れたように、現代文でも当たり前の技法です。なぜなら品詞・文法こそが文章で最もミクロの基礎だからです。

他の記事では『べきである』から『はずである』と品詞が一つ変わるだけで文の重要性も違ってくるという話がありました。

ましてや、現代人にとって古文は半分外国語のようなものなのでなおさらです。

古文や英語にとっての「品詞分解・分析ができた」と言える水準は、ただスラッシュを入れて品詞と意味が分かったというだけでは足りません。

現代語訳であれば、全ての品詞が訳文に落とし込まれていないと評価されません。

例えば、『今は昔、竹取の翁といふものありけり。』という文の現代語訳として、以下のような訳が考えられます。

『(竹取の翁)といふもの』という表現も、「(竹取の翁)という者が」と助詞を省略せずに主語として明確に表現しています。

助動詞『けり』はここでは「(いた)そうだ。」と伝聞・過去の意味として明確に訳出しています。

もちろん意味の解釈は何通りか当てはまるケースも多々あるとは思いますが、いずれの解釈にせよ、品詞分解での解釈を全て訳語に反映させることが必要です。

この一文はシンプルな例ですが、品詞分解で分析した意味を現代語訳の中で表現できてはじめて採点官が「解答者の分析結果」として答案を評価できるのです。

逆に言えば、現代語訳に表現出来ていない部分は何も理解できていないのと同じ評価になるということです。

この点は、英語でも同じ話です。

SVOC5文型の分析は当たり前の話で、助動詞や修飾語も的確に訳出することではじめて評価対象となります。

国語・英語の読解問題は本文の記述が絶対であるのと同じで、採点官はあなたが書いた答案の文字列からしか採点できないのです。文字に書いていないことを忖度して加点したらただの採点ミスです。

なんとなく意訳したらなんとなく採点されるんじゃないのか……。

当時の人たちのセンスや時代考証を汲んで意訳する方が遥かに困難ではないでしょうか。逐語訳こそが基本です。

一部の品詞が省略されるケースは正答の選択肢でもありえますが、明らかな矛盾点のある選択肢は即消去です。なお、本文全体の品詞分解は『練習段階では』やった方が多くを学べると思いますが、試験本番では制限時間と相談してピンポイントに活用してください。

古文の最重要ポイント:主語・目的語の人物が省略されやすい

品詞分解と文法知識は大前提として、いよいよ古文の最重要ポイントに入ります。

竹取物語で見る『隠れた主語・目的語・動作主体』

では、さっそく例題で見ていきましょう。竹取物語の終盤です。

ネタバレ:かぐや姫は月に帰る。

知ってます。

中将、人々引き具して帰り参りて、かぐや姫を、え戦ひとめずなりぬること、こまごまと奏す。薬の壺に御文そへて参らす。ひろげて御覧じて、いとあはれがらせたまひて、物もきこしめさず、御遊びなどもなかりけり。

ご覧の通り、主語・目的語が非常にわかりにくいです。

まず、現代文における、主語や目的語を作る助詞がほぼ見当たりません。「~が」、「~は」、「~に」、「~へ」といった助詞のことです。

そして何よりも、動作の主体が当たり前のように省略されるのが厄介な問題点です。

では質問です。この例文の登場人物、動作の主体は誰でしょうか。現代文であれば文法知識など無くても人物くらいは読み取れるはずです。

動作の主体は多分『中将』さんですね。

あとは『人々』と『かぐや姫』?でも終盤だったら『かぐや姫』はもう月に帰ってるんじゃないか?『人々』ってその他大勢か?

……時間切れです。一人足りませんね。

残りの正解は『帝』でした。

ちょっ、おいィ?どこにも『帝』なんて書いてないわけだが?

「国語は本文が根拠」だったはずですが、古文には当てはまらないってことですか?

いいえ、これも本文から読み取れることです。

ただし古文の場合は人物の特定のために知識が求められます。

どうやって本文から読み取るかは後述します。

その前に、話を整理します。

古文は人物が省略だらけで分かりにくい、だからこそ問題で狙われる

現代の日本語の文章は、なんやかんやで欧米の合理主義的な思考の影響を大きく受けています。

いかにもアカデミックな論説文などはその最たるもので、言語表現というものは社会の実体から影響を受けるものです。

物語文でも、叙述トリックを狙っていない限りは、登場人物を随所に明示して場面が読み手に分かりやすいように工夫するのが普通です。

私の書いている記事の日本語などは、まさに合理的・論理的な要素が強いように見えるかと思います。

いっぽう、古文は主語・目的語が頻繁に省略されるのが特徴と述べました。

このような文章が当時は表立って書かれていたということは、当時の日本人からすると、みなまで言わずとも読み手には通じていたということです。(そもそも読み手自体が限定されていたというのもあります。)

その辺りが現代人にとって「古文はよく分からない」となる一番の原因ではないでしょうか。

私が古文のコツを知る前は「動詞動詞で文章が成り立ってないじゃないか!こんなの問題にするな!」と思いつつ勘で読んでいました。

あるある過ぎて困る。古文単語を調べても結局わけわからん。

……が、実際は読み解くヒントがあるのです。

問題作成者は「古文は省略だらけでよく分からない」という受験生の弱点が分かっているからこそあえて狙って問題に絡めてくるのです。

そうすることによって、能力=読解力を判別し成績に差をつけるためです。

敬語表現の真のポイントは「省略された主語・目的語」の特定にあり

こうした人物の省略は情緒やセンスを磨かないと補完できないかというと、それは違います。合理的な方法があります。

(そもそも、学力試験であればそうした方法が無いと困ります。)

その省略を補う方法が何かと言えば、まさしく『敬語表現』なのです。

では、古文における敬語表現にはどのようなものがありますか?

『尊敬語』と『謙譲語』と『丁寧語』?

意味の違いはイマイチよく分からないけど。

古文だと『二重敬語』や『最高敬語』もありますね。

そのとおりです。

そして重要なのはそれらの使い分けによる機能の違いなのです。

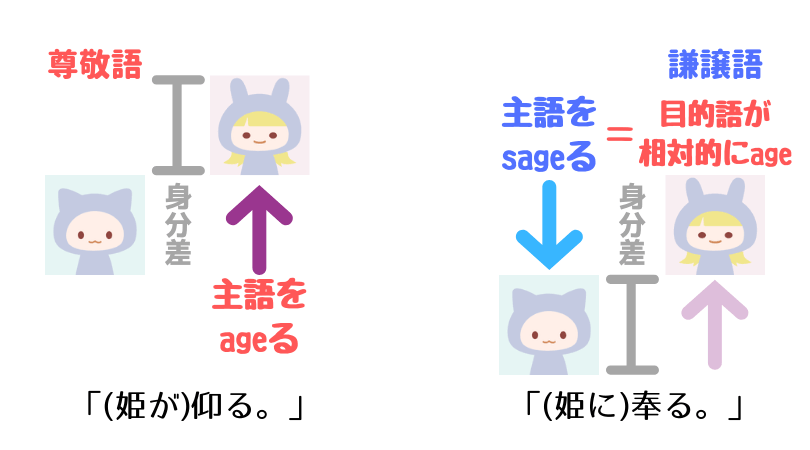

古文敬語の図示:省略された主語・目的語を敬語表現で判別する実践例

これらの敬語表現をフランクに噛み砕いて解説すると、このようになります。

- 尊敬語:文の主語・動作の主体をageる。

- 謙譲語:文の主語・動作の主体をsageて(謙遜)相対的に目的語・動作の客体をageる。

- 丁寧語:話者が聞き手に対して丁寧に話す。(会話文なら話し相手、地の文なら読者)

- 最高敬語:帝クラスの為に使われる専用の敬語。

- 二重尊敬:尊敬語を二重に重ねて敬意を強める、帝クラスかそれに近い高位者向け。

- 自敬敬語:帝クラスは位が高すぎるので自分自身もageる。

これで偉い=位の高い人の省略が分かるのです。

特に帝クラス(最高位)の登場人物は「知識だけで」だいたい分かります。

最高敬語・二重尊敬は古文単語の知識を身につけることで判別できるようになるかと思います。判別できなければ、不足している知識を見直すのが先決です。

また、丁寧語は現代語訳では訳出が必要ですが主語・目的語の判別にはあまり関係ありません。

ですので、敬語の分析で最も差を分けるのは尊敬語と謙譲語の違いになります。

こんな事もあろうかと、図を作っていました。

※二方面の敬語というのは、これが組み合わさった形です。つまり、「尊敬語=主語Aをageる=主語Aは偉い人」、「謙譲語=主語Aをsageて目的語Bをageる=目的語Bもまた偉い人」、ということです。

後は文脈判断になりますが、後述するように登場人物を逐一判別しつつ読み進めることが大切です。

それでは、改めて先ほどの例文を見てみましょう。

中将、人々引き具して帰り参りて、かぐや姫を、え戦ひとめずなりぬること、こまごまと奏す。薬の壺に御文そへて参らす。ひろげて御覧じて、いとあはれがらせたまひて、物もきこしめさず、御遊びなどもなかりけり。

まず、『中将、人々引き具して帰り参りて』とあります。

『帰り参り』がここでは謙譲語ですので、動作の主体である中将をsageて参上した先(=目的語)をageているものと考えられます。

前後の文脈が分からなくても、よほど高貴な場所に帰ってきたものと考えられます。

なお、中将というのは殿上人どころではない超絶エリートです。

ミリタリー的にはもう大将と元帥くらいしか上に居ないし!ヤバい。

そして、『こまごまと奏す。』という部分が決定的です。

『奏す』というのがまさに「帝クラスに奏上する」という最高敬語です。(単に「演奏する」という意味もあり得るようですが文脈で判断できます。)

この2点だけで中将の動作の目的語が「帝」であることはほぼ確定的です。

(※竹取物語における帝は主要人物であり、上の引用文以前に既に何度も登場している)

その後の文はこのように分析できます。

『参らす』は謙譲語なのでまだ目的語を敬っています。

一方、その次の文の『せたまひ』に注目すると、尊敬語の二重使用(せ+給ひ)に気付きます。(「あはれがら+せ」が使役になるとは意味的に考えがたい)

よって、尊敬語の強力版なわけですから、この行から主語が帝に変わったことが分かります。

ちなみに『御覧ず』も強い尊敬語ですので根拠の補強材料となります。

このように、文法知識で登場人物を分析できるのです。帝の判別は最もカンタンな部類ですが、帝以外でも尊敬語と謙譲語の使い分けによって主語と目的語のどちらが偉いかがだいたい分かります。

ちょっと待って!その前に単語の意味がよく分からなくてそんなホイホイ分析なんてできないし……。どれが尊敬語?謙譲語?

それはただの勉強不足じゃないの?

当記事で解説しているのは、知識を活用して実際に読解するための考え方のポイントです。

知識それ自体は学習してインプットするしかありません。

逆に言うと、むしろポイントが理解できればあとはインプット学習をすることで古文の実力は確実に伸ばせるということです。

古文で主語・目的語が省略される理由:『歴史的背景』と『共通認識』

では、なぜこのように現代人からすると一見不合理な言葉の使い方をするのでしょうか。

それは、中世・近世の日本の身分制を前提としていることが背景にあると言えます。

現代日本でも上下関係の意識は根強いですが、古文世界では目上・目下の意識がより純粋で根深かったということです。

『現代日本は未だ階級社会だ』と言う声があっても、まだまだ本人次第でいくらでも成り上がれる道はありますし、日本国憲法でも(一応)平等が謳われています。

ですが、中世・近世の日本は生まれた時点で階級がほぼ決まります。ましてや貴族社会ならなおさらです。

こうした根強い階級意識と日本人の気質である奥ゆかしさが融合した結果、「みなまで言わずとも敬語の使い分けで誰か分かる」ような書き方になっていると推察されます。

わけわからん。主語書けばいいだけじゃん。なんでそんなあいまいな書き方するんだろ。読んでて苦労する。古文なんて勉強したくない。

今のあなたの日本語にも主語が無かったけど恨み節が全部伝わってる。

なん……だと……!?

これこそが言語の歴史的背景というものなのです。

なお、特に古文で顕著である「人物の省略」は、異文化人が居ないことを前提とするからこそ成立するものです。

なぜなら、この日本文化、当時の階級意識を背景とした共通認識を書き手も読み手も共有することではじめて省略した人物が伝わるからです。(『共通認識』についての考察は過去記事を参照。)

先ほどの敬語表現の話は、まさにその当時の共通認識を学習しているということです。

現代社会のコミュニケーションや定義付けのテーマで取り扱った『共通認識』が古文の話にも結びつきました。こうして知識のネットワークは縦横無尽に接続されていくのです。

古文の解き方のコツは「主語・目的語・登場人物をメモ」する読み方

では古文の試験で具体的に何をすれば良いかと言うと、それは主語・目的語を本文に「すべて」落とし込むということです。

本文の品詞分解を一つ一つ書く必要はありませんが、省略された主語・目的語は本文中にも全て書き込むのが一番安全で確実です。

択一問題でも記述式でも、この省略された主語・目的語が点差を分ける論点になるからです。

古文は注釈や設問を先読みすべき

私は現代文では設問を先読みせず、本文を先に一周通読して文章構成もロジックも掴みますが、古文だけは設問等の先読みを推奨します。

前回記事では、オススメの解答順序について詳しく解説しました。

確かに古文でも現代文と同じく、本文の記述こそが解答の根拠であり、論理的な分析が必要です。

しかし、古文の場合は前述したとおり現代文と時代背景が違うため、本文から読み取れる内容にも限界があります。

そこで、注釈や設問の文章を軽く先読みすることをオススメします。

例えば、設問に『下線部とあるが、中将がこのように述べた理由は何か』とあれば、その時点で下線部の主語が『中将』で100%確定します。

そうすると、下線部の主語=中将を基点として身分の高低差を考えれば良いということです。そこで先ほどのように中将が謙譲語を使っていれば「その目的語は更に偉い人物を指している」と芋づる式に分かることもあります。

クロスワードパズルで言えば、問題を解かずに中央辺りの1行が埋まるようなものです。

古文の問題作成者は基本的にプロフェッショナルですので、本文読解の難しさも生徒以上によく分かっています。特に、登場人物が多いほど分析には限界があります。

だからこそ意図的にヒントを置いている節があります。

な~んだ、ちゃんと裏ワザがあるんじゃん!

ヒントが必要なくらい難しいってことじゃないの……。

ヒントを拾ったらあとは実力勝負です。しかし、このヒントの存在を事前に理解してるか否かだけでスタートラインが変わるのです。

古文ばかりは『本文が先』派でも必ず先に設問や注釈を読んでおくことを是非とも勧めます。

『次の文章を読んで~』という冒頭の部分に本文の重大な補足説明が書いてある場合も多々ありますし、そのまま登場人物や舞台設定が書かれている場合もあります。

それらのヒントから分かる内容を問題用紙にメモしておきましょう。

問題作成者自身が書いたヒントは100%正しいですので、例えば確定した部分は分かりやすいように四角囲みで人物を本文に書き込み、読解を通じて自分で推測した人物は丸囲みにして書き分けます。

しかし古文で設問から解くのは非推奨

そんなヒントを設問に置いてくれてるなら、もうそのまま設問から問題を解き進めれば良いんじゃないの?

そればかりは人それぞれに関係なく非推奨です。

前回記事でも述べたとおり、設問から直接解答に着手する際は、解答の根拠をピンポイントに本文から見つけ出せないと逆に要領の悪い読み方になりがちです。

ましてや、省略だらけの古文をパッと見である程度理解できるレベルというのは非常にハードルが高いです。

加えて、古文の場合は言葉遣いが現代とは違いますから、「受験生が勘違いしやすそうな内容を選択肢に仕込む」ような引っ掛けになおさら囚われやすくなります。

古文は現代文に比べて遥かに字数が短いです。ですので、設問・注釈からヒントを拾ったら順当に本文の通読を1周終えた方が効率的です。

人物相関図:登場人物をリスト化する

設問・注釈をヒントに利用するのは当然の話として、もう一つ重要な論点があります。

そもそも「登場人物として誰が出てくるのか」が分からないことには、省略された主語・目的語を特定しようがありません。

逆に言えば、こちらとしては「人物の特定が問われる」ことが最初から分かっているのです。

それが分かっているならば最初から「人物関係図」のようなものを念頭においておけば良いということです。

というよりも、登場人物を実際に図やリストで書きながら本文を読むのが古文のセオリーと考えておいた方が良いです。もちろん上下関係も分かるように記載します。

まとめ

以上のように、古文においては単語力・文法力はただの前提条件で、本当の勝負は主語・目的語の特定、敬語表現の判定、品詞分解の『訳出』です。

古文は典型的な暗記科目と捉えられがちですが、暗記勝負以前に解答のコツ・論点を『知っている側』と『知らない側』とでスタートラインが全然違ってきます。

これはまさしく「情報格差」であり「教育格差」です。

よーし!もうオイラは『知ってる側』だから余裕!

そこからが「暗記勝負」のはじまりじゃないの。

暗記勉強については……はい、がんばりましょう。

……。

※当記事は、古文の読解問題を解くための論理的な思考プロセスの解説になります。

対して、古文単語などの暗記学習は「やるしかない」ものではあります。

とは言え、語呂合わせでもイラストでも動画でも暗記方法はお好きなやり方で結構ではないでしょうか。いずれの方法にしましても、覚えたもの勝ちです。

NEXT →

コメント